Beim Reizdarmsyndrom kommt es darauf an, möglichst früh eine Diagnose zu stellen, potenziell tödlich verlaufende Erkrankungen wie Malignome auszuschließen und Wiederholungsuntersuchungen zu vermeiden, um eine somatische Fixierung zu verhindern. Dabei sollte man die Patient:innen über den zwar chronischen Verlauf der Erkrankung, aber deren gute Prognose informieren als zentrales Element einer vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit.

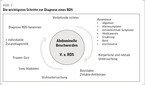

Die überarbeitete Fassung der von der Deutschen Gesellschaft für Verdauungskrankheiten und Stoffwechsel (DGVS) initiierten S3-Leitlinie zum RDS wurde unlängst publiziert [1]. Dabei änderte sich im Kapitel der Diagnostik jedoch nur wenig im Vergleich zu 2011. Für die positive Diagnosestellung eines RDS sollen grundsätzlich folgende Komponenten erfüllt sein:

- Die Anamnese, das Muster und das Ausmaß der Beschwerden sind mit einem RDS vereinbar.

- Andere Krankheiten, die differenzialdiagnostisch erwogen werden müssen, weil sie sich mit ähnlichen Symptomen manifestieren können, sind symptomabhängig gezielt auszuschließen.

- Die von der Patient:in angegebenen Beschwerden beziehen sich auf den Darm, das heißt, es können Bauchschmerzen, Blähungen oder Stuhlunregelmäßigkeiten ohne eine obligate Symptomkombination vorliegen.

- Die Patient:innen erfahren eine relevante Beeinträchtigung durch die Beschwerden.

Da die Patient:innen oft jahrelang unter den Symptomen leiden, ist eine möglichst frühe Diagnosestellung eines RDS anzustreben. Um Patient:innen mit einem RDS von solchen mit anderen organischen Erkrankungen zu unterscheiden, gibt es Warnsymptome, die jedeÄrzt:in kennen sollte. Hierzu gehören ein signifikanter Gewichtsverlust, Fieber, rektaler Blutabgang, eine Anämie, eine positive Familienanamnese für Karzinome, hier insbesondere das kolorektale Karzinom, stark ansteigende Beschwerden innerhalb kurzer Zeit oder eine Veränderung der Beschwerden sowie nächtlich auftretende Beschwerden. Vor allem die Symptome Gewichtsverlust, Anämie oder starke neu aufgetretene Beschwerden innerhalb kurzer Zeit lassen an das Vorliegen einer Tumorerkrankung denken. Hier ist unverzüglich eine weiterführende Diagnostik einzuleiten.

Die Patientin aus unserer Kasuistik erfüllt alle Kriterien für die Diagnose eines RDS. Zur Differenzierung obstipationsprädominantes RDS (RDS-O) oder diarrhöprädominantes RDS (RDS-D) ist die Stuhlfrequenz und -konsistenz heranzuziehen (Tabelle 1). Diese lässt sich gut mit einem Stuhltagebuch (14 Tage) erfragen und anhand der Bristol Stuhlform-Skala (BSF, Abb. 1) einteilen [3].

Merke: Im klinischen Alltag ist es entscheidender, die Hauptbeschwerden herauszuarbeiten, als die genaue Diagnose RDS-O, RDS-D, RDS-M oder RDS-U zu stellen. Bestehen eher Durchfälle, Verstopfung, Schmerzen oder Blähungen? Handelt es sich hierbei wirklich um pathologische Zustände? Die Aufklärung der Patient:innen über "normales" Stuhlverhalten ist oft erhellend. Jede Stuhlfrequenz zwischen dreimal täglich und dreimal wöchentlich liegt im Bereich des Normalen und ist individuell. Stuhlformen auf der BSF zwischen 3 und 5 werden als "normal" bewertet.

Sinnvolle Diagnostik

Zur Basisdiagnostik gehören die ausführliche Anam-

nese, körperliche und rektale Untersuchung, ein Basislabor, eine Stuhluntersuchung und eine Abdomensonografie [1]. Bei der Anamnese sollte auf die oben geschilderten Alarmsymptome eingegangen werden. Jedoch ist es auch sinnvoll, extraintestinale Symptome zu erfragen, da sie nicht selten mit einem RDS einhergehen. Hierzu zählen Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel. Auch sollte im Rahmen der Anamnese auf den vorliegenden Medikamentenplan eingegangen werden. Da viele Betroffene eines RDS ihre Symptome auf Ernährungsfaktoren zurückführen, ist es wichtig, auch eine Ernährungsanamnese durchzuführen. Hierbei sollte auf folgende Punkte eingegangen werden:

- Körperschema, angestrebtes Gewicht (Hang zu Diäten? Gewichtsabnahme angestrebt? Wohlfühlen im eigenen Körper? Gerade bei jungen Frauen können gastrointestinale Beschwerden Ausdruck einer Essstörung sein [4])

- Erfragen von Essgewohnheiten (Regelmäßigkeit, Ausgewogenheit, Vorlieben)

- Vermehrter Genuss kohlensäurehaltiger und zuckerhaltiger Getränke oder zuckerfreier Süßigkeiten (diese verursachen oft Beschwerden durch hohen Fruktose- oder Sorbitgehalt)

Da psychosoziale Faktoren bei der Genese, Aufrechterhaltung und Verschlechterung eines RDS eine Rolle spielen [5], ist es ratsam, im Gespräch auf das Umfeld der Betroffenen einzugehen. Hier kommt der Hausärzt:in eine besondere Rolle zu, da sie die Betroffenen oft langjährig kennt und auch das familiäre oder berufliche Umfeld einzuordnen vermag.

Die Stuhluntersuchung dient dem Ausschluss infektiöser Durchfallerkrankungen sowie dem Ausschluss einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Hierbei sollten pathogene Keime im Stuhl sowie das Calprotectin als Entzündungsmarker untersucht werden. Zum Basislabor gehören nicht nur Infektparameter (kleines Blutbild, CRP) und die Schilddrüsenhormone, sondern mittlerweile auch die Zöliakie-Antikörper (Endomysium-Antikörper, Gewebs-Transglutaminase-Antikörper) sowie auch die Bestimmung von IgA gesamt [6]. Der selektive IgA-Mangel als häufigster Immundefekt in der Bevölkerung ist mit 2 – 3 % bei Zöliakie-Betroffenen deutlich häufiger [7]. Bei Frauen ist die gynäkologische Vorsorgeuntersuchung im Rahmen der vorgeschriebenen Intervalle Pflicht.

Kommt Darmkrebs in der Familie vor oder ist die Patient:in älter als 45 Jahre und/oder leidet sie an einer wässrigen Diarrhö, so ist eine Ileokoloskopie mit Stufenbiopsien durchzuführen. Diese dient zum einen dem Ausschluss eines kolorektalen Karzinoms und zum anderen dem Ausschluss einer (chronisch) entzündlichen Darmerkrankung und mikroskopischen Kolitis (Abb. 2).

Zeigen sich weder bei der körperlichen und rektalen Untersuchung noch im Labor, Ultraschall, gynäkologischen Untersuchung oder bei der Magen-Darm-Spiegelung (inklusive Biopsien) Auffälligkeiten und entsprechen die Symptome den Reizdarmkriterien, so kann die Diagnose RDS gestellt werden. Wenn die Patient:innen hinsichtlich eines RDS initial gewissenhaft und vollständig untersucht wurden, sollte eine erneute Diagnostik im Sinne einer Wiederholungsdiagnostik vermieden werden. Verschiedene Studien haben den Verlauf eines RDS überprüft und die Diagnose in 97 % der Fälle als stabil bewertet [8 – 10].

Verbindungsstelle Hausarzt/Spezialist

Die initiale Diagnostik kann und sollte regelhaft durch die Hausärzt:in erfolgen. Lediglich die gynäkologische Untersuchung und individuelle Zusatzdiagnostik müssen von der jeweiligen Fachärzt:in erbracht werden. In den meisten Fällen wurden diese Untersuchungen jedoch bereits mehrfach durchgeführt und bedürfen daher keiner Wiederholung zur Verhinderung einer somatischen Fixierung.

Merke: Die sorgfältige Anamnese und Sichtung der Vorbefunde reicht meist aus, um die Verdachtsdiagnose RDS zu erhärten. Die Basisdiagnostik sollte einmal umfassend und komplett durchgeführt werden. Eine frühzeitige Symptomkontrolle sollte angestrebt werden.

Gefährliche Differenzialdiagnosen

Zu den potenziell gefährlichen Differenzialdiagnosen gehören das kolorektale Karzinom und das Ovarialkarzinom bei der Frau. Insbesondere bei RDS-typischen Beschwerden, die seit weniger als drei Monaten neu aufgetreten sind, ist das Risiko, an einem kolorektalen Karzinom erkrankt zu sein, 8,4-fach erhöht [11 – 13]. 85 % der Patientinnen mit Ovarialkarzinom zeigen typische RDS-Symptome. Dabei trat bei vielen das erste Symptom bereits sechs Monate vor Diagnosestellung auf [14].

Auch die mikroskopische Kolitis ist vor allem bei älteren Patient:innen eine relevante Differenzialdiagnose. 10 % der Patient:innen, die die Kriterien für ein diarrhöprädominantes RDS erfüllen, haben eine mikroskopische Kolitis [15]. Auch die Zöliakie als Chamäleon unter den gastrointestinalen Erkrankungen stellt eine relevante Differenzialdiagnose dar. 4 % der Patient:innen mit typischen RDS-Symptomen leiden an einer Zöliakie [11, 16].

Merke: Die Differenzialdiagnosen orientieren sich an der vorherrschenden Reizdarm-Symptomatik. Lebensbedrohliche Erkrankungen wie Karzinome oder Entzündungen des oberen oder unteren Gastrointestinaltraktes müssen ausgeschlossen werden.

Welche Untersuchungen werden nicht empfohlen?

Verschiedene Biomarker wurden und werden diskutiert [20, 21]. Derzeit gibt es jedoch keine Biomarker, die gezielt ein RDS erkennen können. Daher kann die Messung solcher Parameter nicht empfohlen werden.

Ein Zusammenhang zwischen einer Imbalance der Darmmikrobiota und dem RDS ist bekannt [22]. Aufgrund der teils widersprüchlichen Aussagen der Studien und fehlender Referenzwerte sollte jedoch eine mikrobielle Analytik der kommensalen Darmmikrobiota (Stuhlanalyse) zur Diagnosestellung eines RDS nicht erfolgen.

Obwohl Ernährungsfaktoren nachgewiesenermaßen eine große Rolle bei der Symptombildung bei vom RDS Betroffenen spielen, empfiehlt die aktuelle Leitlinie die Bestimmung nahrungsspezifischer Immunglobuline G (IgG) nicht [1]. Zum Ausschluss oder zur Erhärtung von nahrungsassoziierten Beschwerden sollte eine Kohlenhydratmalabsorption ausgeschlossen werden und eine Ernährungsberatung erfolgen.

Strukturiertes Vorgehen im hausärztlichen Bereich

Der Vorteil im hausärztlichen Bereich liegt darin, dass viele Befunde bereits vorliegen. Es lohnt sich also, diese einmal systematisch durchzuarbeiten, um "Lücken" in der Diagnostik aufzudecken. Die Basisdiagnostik sollte komplett sein. Die folgende Checkliste (Tabelle 2) soll die Struktur der Konsultation vereinfachen.

Merke: Nicht selten finden sich doch Patient:innen, die trotz Diarrhö und Bauchschmerzen noch nie eine Ileokoloskopie bekommen haben. Daher lohnt sich die einmalige gewissenhafte Aufarbeitung der Befunde.

Häufige Fallstricke

Gastrointestinale Beschwerden können Ausdruck einer Essstörung [4] oder Nahrungsmittelunverträglichkeit sein. Viele Patient:innen meinen, genau die auslösenden Nahrungsmittel zu kennen, und meiden diese konsequent, was mitunter zu Mangelernährung führen kann. Daher ist die Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberatung überaus wichtig.

Der Umgang mit Patient:innen mit chronischen abdominellen Beschwerden wird von Primärversorgenden oft als Herausforderung beschrieben. Als Gründe werden eine ausgeprägte Anspruchshaltung der Patient:innen genannt und die Sorge seitens der Ärzt:innen, relevante Erkrankungen übersehen zu haben. Dies führt dazu, dass viele Untersuchungen mehrfach durchgeführt werden trotz gleichbleibender Beschwerden und Befunde. Aussagen wie "Meine Beschwerden müssen doch eine Ursache haben!" oder "Ich bilde mir das doch nicht ein" sind häufig und triggern weitere Untersuchungen. Nicht selten wechseln Patient:innen dieÄrzt:in, wenn ihnen die nächste Untersuchung verwehrt wird. Unnötige Wiederholungsuntersuchungen sind aber doppelt gefährlich für die Patient:innen: Sie sind womöglich ganz unmittelbar mit einer Gefährdung verbunden und fördern die somatische Fixierung, erschweren damit die weitere Therapie und verschlechtern die Prognose.

Hier ist eine gute Kommunikation gefragt. Die Psychoedukation umfasst u. a. [5]:

- Benennen Sie konkret die Diagnose RDS.

- Klären Sie über die gutartige, aber leider chronische Erkrankung mit normaler Lebenserwartung auf.

- Es gibt eine wirkungsvolle symptomatische Therapie.

- Klären Sie frühzeitig die Erwartungen der Patient:innen. Machen Sie ihnen klar, dass sich die Symptomatik verbessern lässt, aber dass eine kurzfristige Heilung bei jahrelang bestehender Symptomatik eher unwahrscheinlich und nicht realistisch ist.

- Partizipative Entscheidungsfindung: Beziehen Sie die Patient:in in die Therapie ein. Fragen Sie, was gut tut.

- Beschwerden können variieren, der Verlauf und "Attacken" können nicht vorhergesagt werden.

- Arbeiten Sie gemeinsam den Einfluss von Stress, Ernährung oder Infektion heraus.

- Bei psychosozialen Belastungen: thematisieren Sie diese, sensibilisieren Sie ggf. für eine Psychotherapie.

- Die Therapie ist z. T. langwierig und frustrierend.

Gespräche dieses Inhalts wirken in den meisten Fällen entlastend, für Ärzt:in und Patient:in.

Therapie

Gemäß der S3-Leitlinie sollen bei nicht ausreichendem Ansprechen auf eine Monotherapie sowie zur Behandlung verschiedener Beschwerden Kombinationen verschiedener Medikamente, aber auch Kombinationen medikamentöser und nicht-medikamentöser Behandlungen erfolgen [1]. Diese Optionen sollen nun näher erörtert werden.

Ernährung

Viele Patient:innen mit einem RDS machen die Ernährung für die Symptomentstehung, -aufrechterhaltung und -zunahme verantwortlich. Auch wenn dies nicht immer objektivierbar ist, so spielen ernährungsmedizinische Aspekte eine Rolle in der Therapie des RDS. Bei Patient:innen mit RDS und überwiegend Obstipationsbeschwerden (RDS-O) können v. a. lösliche Ballaststoffe als hilfreich erlebt werden [23]. Auch spezielle Diäten wurden für das RDS beschrieben. So kann bei Patient:innen mit RDS und vorwiegend Schmerzen, Blähungen und Diarrhö die sogenannte Low-FODMAP-Diät eingesetzt werden [24]. FODMAPs sind kurzkettige Kohlenhydrate, die im Dünndarm schlecht absorbiert und damit osmotisch aktiv und später im Dickdarm von Bakterien zersetzt werden, was mit Gasbildung einhergeht. Dies fördert die Entstehung von Durchfall, Schmerzen und Blähungen. Bei der Low-FODMAP-Diät werden fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und Polyole (FODMAPs) in der Nahrung vermieden (Eliminationsphase). Wenn sich die Symptome in der Eliminationsphase verbessern, können schrittweise Nahrungsmittel mit höherem FODMAP-Gehalt wieder eingeführt werden (Phase der Toleranzfindung). Lebensmittel, die symptomfrei gegessen werden konnten, werden abschließend in den Langzeit-Ernährungsplan einbezogen (Phase der Langzeit-Ernährung) [25]. Eine FODMAP-Diät darf immer nur kurzfristig durchgeführt werden.

Lebensstil

Es gibt Studien, die auf einen günstigen Effekt von körperlicher Bewegung auf die RDS-Symptomatik hinweisen [26, 27]. Dennoch ist die Datenlage, vor allem bezüglich qualitativ hochwertiger Studien, gering, dies gilt auch für andere Lebensstilveränderungen (z. B. Nikotinkarenz, wenig Alkohol, bewusst essen, genug schlafen, Stressreduktion). Dennoch werden diese Maßnahmen empfohlen.

Symptomorientierte Medikation

Eine medikamentöse Therapie des RDS ist immer symptombezogen und nicht kausal. Somit ist es legitim, sich am vorherrschenden Symptom zu orientieren, um ein geeignetes Medikament zu finden.

Bei RDS-D werden Flohsamenschalen und auch der Peristaltik-Hemmer Loperamid (µ-Opioid-Rezeptor-Agonist) empfohlen. Bei RDS-D ist in den USA der Opioid-basierte Wirkstoff Eluxadolin zugelassen. In Deutschland ist dieses nebenwirkungsreiche Medikament jedoch nicht verfügbar [1]. Weiterhin kann bei therapierefraktärem RDS-D eine "Off-label"-Therapie mit 5-HT3-Antagonisten versucht werden. In Deutschland ist nur Ondansetron verfügbar, welches aber nicht für RDS-D zugelassen ist und in keiner Studie geprüft wurde. Nicht zuletzt kann bei chologenen Diarrhöen der Cholesterin-Resorptionshemmer Colestyramin zum Einsatz kommen.

Bei RDS-O sollen Laxantien vom Macrogoltyp eingesetzt werden [1]. Auch kann der 5-HT4-Agonist Prucaloprid zum Einsatz kommen. Erwähnenswert ist auch der Guanylatzyklase-C-Agonist Linaclotid, welcher bei Laxantien-refraktärer Obstipation und begleitenden Bauchschmerzen und Blähungen gute Ergebnisse erzielen kann, in Deutschland jedoch nicht erstattet wird. Somit müssen die Kosten selbst getragen werden. Nicht zuletzt kann an den Chloridkanal-Aktivator Lubiproston gedacht werden, welcher jedoch ebenfalls in Deutschland nicht zugelassen ist, aber über die internationale Apotheke verfügbar.

Bei Vorherrschen von Schmerzen kommen vorzugsweise Spasmolytika wie Butylscopolamin, Pfefferminz und/oder Kümmelöl (z.B. Carmenthin®) sowie die Pflanzenmixtur STW-5 (Iberis Amara, Angelikawurzel, Kamillenblüten, Kümmelfrüchte, Mariendistelfrüchte, Melissenblätter, Pfefferminzblätter, Schöllkraut und Süßholzwurzel) zum Einsatz (z.B. Iberogast®).

Bei vorrangigen Blähungen kann die Off-label-Behandlung mit dem lokal im Darm wirksamen Antibiotikum Rifaximin erwogen werden, für die wiederholte Anwendung gibt es jedoch keine günstige Evidenz.

Probiotika

Obschon oft von Patient:innen nachgefragt und mit hoher Akzeptanz versehen, ist doch die Datenlage hinsichtlich des Einsatzes von Probiotika beim RDS heterogen, was sich in der Spannbreite der Studienqualität sowie der Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung und Dosierung der Probiotika begründet. Einzelne Gattungen wie Bifidobakterien oder Laktobazillen konnten jedoch RDS-typische Symptome wie Schmerzen, Blähungen sowie Veränderungen der Stuhlfrequenz und -konsistenz verbessern. Somit empfiehlt die aktuelle Leitlinie den probatorischen Einsatz von Probiotika (sowie das Wiederabsetzen bei fehlender Besserung) [1].

Psychopharmaka

Bei RDS vorrangig mit Schmerzen und Diarrhö kann das Trizyklikum Amitriptylin off label zum Einsatz kommen (mit regulärer Indikation bei dem komorbiden Vorliegen einer depressiven oder Angststörung) [28]. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie zum Beispiel Citalopram verkürzen die orozökale Transitzeit, so dass diese bei RDS-O off label zum Einsatz kommen können. Der Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) Duloxetin kann bei Erwachsenen mit komorbider Angst- und depressiver Störung eingesetzt werden [29].

Psychotherapie

Neben der oben erwähnten Psychoedukation (wo auch schon psychotherapeutische Elemente zum Tragen kommen) kommen Strategien zum verbesserten Umgang mit Stress und/oder Krankheitsbewältigung (Coping) zum Einsatz, und auch angeleitete Selbsthilfe [30]. Hierbei wurden auch online-basierte Angebote (eHealth-Interventionen) als hilfreich erlebt [31].

Weiterhin gibt es gute Evidenz sowohl für verhaltenstherapeutisch orientierte als auch psychodynamisch orientierte Psychotherapie, wobei die Studienlage traditionell für die Verhaltenstherapie breiter ist, obgleich auch für die psychodynamischen Verfahren ein klar positiver Effekt gezeigt werden konnte [32].

- Da die Patient:innen oft jahrelang unter den Symptomen leiden, sollte man ein RDS früh diagnostizieren.

- Entscheidender ist es, die Hauptbeschwerden zu erfassen, statt den Subtyp zu bestimmen.

- Eine Wiederholungsdiagnostik ist zu vermeiden.

Priv.-Doz. Dr. med. Miriam Goebel-Stengel

Auf unserem CME-Portal www.kirchheim-forum-cme.de können Sie ab dem 28.7.2022 diesen Beitrag bearbeiten und bekommen bei Erfolg Ihre Punkte sofort gutgeschrieben.

Erschienen in: doctors|today, 2022; 2 (7) Seite 32-39