Patienten mit chronischen Schmerzen leiden häufig unter sexuellen Beeinträchtigungen. Darüber reden wollen die wenigsten. Denn Sexualstörungen gelten immer noch als Tabuthema – auch in der Hausarztpraxis. Neben der Unlust im Bett liegen bei Schmerzpatienten häufig auch sexuelle Funktionsstörungen vor, die durch eine organische Störung oder Krankheit hervorgerufen sein können. Mit einem klärenden Gespräch kommt der Arzt den Ursachen am besten auf die Spur.

Patienten mit chronischen Schmerzen berichten häufiger von folgenden Beeinträchtigungen und sexuellen Funktionsstörungen: mangelnde sexuelle Appetenz, sexuelle Aversion gegenüber dem genitalen Kontakt (v. a. im Rahmen von Traumatisierungen und Vulvodynie, z. B. nach häufigeren Pilzinfektionen) sowie gestörte sexuelle Erregung. Außerdem werden Dyspareunie mit Schmerzen, Irritationen, Jucken und Brennen beim Sexualverkehr, Vaginismus, Orgasmusstörungen und Ejaculatio praecox genannt.

Angaben zur Prävalenz bei Schmerzpatienten sind in der Allgemeinbevölkerung meist sehr ungenau. Die Dunkelziffer ist hoch. Viele Untersuchungen unterscheiden auch nicht zwischen diagnostizierbaren Funktionsstörungen und Beeinträchtigungen. Meist handelt es sich dabei um Querschnittsstudien.

Schwierigkeiten des Screenings sexueller Beeinträchtigungen

In der Schmerztherapie findet die Sexualität wenig Raum. In Befragungen von Rheumapatienten [11, 17] berichten über 70 % von sexuellen Problemen, über die sie nie zuvor mit ihren Behandlern gesprochen haben. Meist mangelt es an Zeit und Ruhe für ein intensives Gespräch, bei dem auch die Privatsphäre des Patienten geschützt ist. Häufig fehlt zudem die für diesen intimen Bereich benötigte offene Atmosphäre. Eine Kommunikation über dieses sensible Thema ist daher oft gar nicht möglich. Patienten sehen häufig auch gar keinen Zusammenhang zwischen den Schmerzen und den sexuellen Beeinträchtigungen. Das Bedürfnis des Patienten nach Schutz seiner Intimität, ein eventuelles Misstrauen gegenüber der Dokumentation in der Patientenakte – verbunden mit Scham und Angst vor Frustration – spielen hier eine wichtige Rolle.

Sexuelle Probleme bei chronischen Schmerzen

Rheumatische Erkrankungen

Zum Krankheitsbild des Fibromyalgiesyndroms gibt es einige Studien, die auf die recht hohe Beeinträchtigung dieser Patienten hinweisen. Zwei Reviews zu kontrollierten Studien beschreiben vor allem Einschränkungen im Verlangen, der Orgasmusfähigkeit, der Erregung und Zufriedenheit beim Geschlechtsverkehr [18, 5]. Andere Erhebungen nennen auch bei männlichen Fibromyalgiepatienten eine signifikante Beeinträchtigung der Sexualität gegenüber gesunden Kontrollpersonen [4, 25]. Eine Übersichtsarbeit zeigt, dass die Ausprägung sexueller Probleme bei rheumatoider Arthritis in den Studien bei 30 – 76 % liegt [28].

Schmerzen im Urogenitalbereich, Becken, Unterbauch

Bei einem Fibromyalgiesyndrom tritt gehäuft das Phänomen der Vulvodynie (provoziert, unprovoziert) auf, die ätiologischen Faktoren sind unzureichend bekannt. Ein Vulvaschmerz kann auch mit einer Erkrankung wie HPV-Infektion, Candida oder Lichen sclerosus verbunden sein. Charakterisiert ist dieser durch Schmerzen im Bereich der Vulva (Scheideneingang, Schamlippen und Klitoris) und durch Brennen, Reißen, Wundsein [22]. Eine weitere Arbeit zeigt, dass Frauen mit Vulvodynie im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe signifikant weniger sexuelle Aktivität und vermehrt Schmerzen beim Geschlechtsverkehr aufweisen [15]. In einer weiteren Erhebung zeigten die untersuchten Frauen im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikante Beeinträchtigung ihres sexuellen Selbstbildes, des Geschlechtsverkehrs und anderer sexueller Aktivitäten [12]. Nicht nur intimes Vorspiel (genital, oral), sondern auch Küssen, Stimulation der Brust und erotische Umarmungen sind beeinträchtigt, vermutlich aus Angst, dass weitere Sexualität mit Schmerz folgen könnte. Frauen mit chronischem Unterbauchschmerz geben mehr Probleme mit Vaginismus, sexueller Vermeidung und Unzufriedenheit als gesunde Kontrollpersonen an [27].

Jüngere Männer unter 40 Jahren mit chronischen Unterbauchschmerzen geben vor allem die folgenden sexuellen Störungen an: 30 – 40 % Ejaculatio praecox,

40 % sexuelle Inappetenz und 30 % Erektionsstörung [8]. Diese Funktionsstörungen nehmen mit zunehmendem Alter ab, die Patienten unterscheiden sich aber trotzdem noch von den Männern ohne Beckenbeschwerden.

Kopfschmerzen

Bei Kopfschmerzpatienten spricht man von zwei Formen der sexuellen Beeinträchtigung: Die Internationale Klassifikation von Kopfschmerzerkrankungen unterscheidet den Präorgasmus- und den Orgasmus-Kopfschmerz. 78 % der Betroffenen leiden unter dem letzten Typus. Männer sind drei- bis viermal häufiger betroffen als Frauen [20]. Sexuelle Störungen, die im Rahmen anderer primärer Kopfschmerzen auftreten, müssen davon abgegrenzt werden.

Die Literatur nennt auch eine deutliche sexuelle Beeinträchtigung bei Frauen mit Migräne, Spannungskopfschmerz und einer Doppeldiagnose [23]. Am auffälligsten war der Bereich "Schmerzen beim Sex". Zwischen den Diagnosen gab es keine Unterschiede. Eine weitere Studie zeigt bei Migränepatientinnen ebenfalls einen höheren Grad an Schmerz während des Geschlechtsverkehrs und eine stärkere Angst vor der Penetration als bei der gesunden Vergleichsgruppe [16]. In einer kontrollierten Studie bei Männern mit Kopfschmerzen gab es ebenfalls keinen Unterschied zwischen den Diagnosen Migräne und Spannungskopfschmerz [2].

Rückenschmerzen

Weitere Autoren beschreiben, dass Rückenschmerzpatienten weniger Geschlechtsverkehr als Nackenschmerzpatienten angaben [21]. Frauen sind stärker beeinträchtigt als Männer. Schwierigkeiten bestehen vor allem darin, die richtige Position zu finden (gebeugte Haltung am unangenehmsten) und das Becken zu bewegen. In einer weiteren Untersuchung geben 81 % der Rückenschmerzpatienten sexuelle Probleme an [3]. Zwei Studien beschäftigten sich mit der Verbesserung der sexuellen Funktion nach einer Wirbelsäulenoperation [7, 14]. Mit einer lumbalen Fusion kam es im Zeitraum von zwei Jahren zu einer verbesserten sexuellen Funktion (Orgasmusfähigkeit und Ejakulation) in Abhängigkeit von einer Schmerzreduktion.

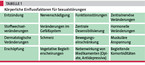

Einflussnehmende Faktoren

Die körperlichen Faktoren sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Sie werden in der Literatur als mögliche einflussnehmende Aspekte diskutiert: Psychologische Variablen haben einen bedeutsamen Einfluss auf sexuelle Funktionsstörungen [13, 19]. In Abb. 1 sind die bei Schmerzerkrankungen relevanten psychosozialen Aspekte zusammengefasst. Mit der Krankheit verbunden können Schonverhalten und Vermeidung eher zur sexuellen Abstinenz, Angst vor Schmerzverstärkung oder vor körperlicher Schädigung führen. Das mangelnde Vertrauen in den Körper und in die eigene Leistungsfähigkeit ist hier entscheidend. Manchmal ist der Schmerz eine sozial akzeptierte Möglichkeit des Rückzugs und verstärkt dadurch das Einnehmen einer Krankenrolle. Mit der Veränderung des eigenen Körperbildes, eventuell auch mit einer Gewichtszunahme, leidet das Selbstwertgefühl. Das kann sogar so weit gehen, dass sich die Person für ihr eigenes Aussehen schämt. Ängste, eine depressive Stimmung, die Tendenz zum Katastrophisieren [12, 1, 24, 10], aber auch erlebte Traumata können die Sexualität maßgeblich beeinflussen. Hinzu kommen soziale Veränderungen und Stressoren, die mit dem Schmerz verbunden sind. Oft leidet auch die Partnerschaft unter den Einschränkungen und bestehende Konflikte verschärfen sich. Mangelnde Kommunikation macht es zudem schwer, eine genussvolle Sexualität zu gestalten. Auch Aspekte der Persönlichkeit und Lernerfahrungen spielen eine wichtige Rolle: Welche Einstellungen bringen die Betroffenen mit? Wie gut können sie sexuelle Bedürfnisse zum Ausdruck bringen? Junge Menschen haben vor ihrer Erkrankung vielleicht noch gar keine ausreichende sexuelle Erfahrung gemacht, um ein sexuelles Selbstbild zu entwickeln.

Therapie sexueller Funktionsstörungen

Eine umfassende Krankheitsanamnese beim Schmerzpatienten sollte auch die Exploration möglicher sexueller Beeinträchtigungen umfassen. Sexuelle Funktionsstörungen sind neben der Schmerzerkrankung häufig zudem ein komplexes biopsychosoziales Phänomen [6]. Die Sexualtherapie in einer interdisziplinären Zusammenarbeit des Sexualmediziners, Physiotherapeuten und Psychotherapeuten erscheint deshalb als sinnvoll [26, 9].

Interessenkonflikte: Die Autorin hat keine deklariert

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2018; 40 (4) Seite 26-28