Das Endocannabinoidsystem (ECS) kontrolliert eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen. Ein suboptimaler Tonus des ECS in bestimmten Regionen des Nervensystems wird mit Störungen assoziiert, die auch mit Schmerzen verbunden sind. Über die exogene Zufuhr von Cannabinoiden können Schmerz- und Entzündungsvorgänge moduliert werden. Studien zeigten bei verschiedenen chronischen Schmerzen geringe bis mäßige, in Einzelfällen große schmerzlindernde Effekte. Personen mit chronischen neuropathischen Schmerzen und Stresssymptomen scheinen besonders zu profitieren.

Das ECS setzt sich zusammen aus spezifischen Cannabinoidrezeptoren (CB1, CB2) und endogenen Liganden. Rezeptor-abhängige und Rezeptor-unabhängige Effekte, die zur Schmerzlinderung beitragen können, sind [1]:

- Reduktion der nozizeptiven Transmission

- Antiinflammation, Antifibrosierung

- Aktivierung von Schmerzhemmbahnen

- Reduktion der zentralen Stressantwort

- Initiierung antihyperalgetischer Mechanismen

Dabei ist wichtig zu verstehen, dass bei chronischen Schmerzen inflammatorische und psychische Faktoren eine enorm wichtige Rolle spielen.

Wie steht es um die Wirksamkeit?

In einer sehr heterogenen Gruppe randomisierter kontrollierter Studien, die Daten von ca. 2.500 Patienten umfassen, zeigte sich eine geringe bis mäßige, teilweise auch große Wirksamkeit von Cannabinoiden und Cannabisblüten bei chronischen Schmerzen in der Regel als Zusatzmedikation zu anderen Wirkstoffen [1, 5]. Metaanalysen dieser Studien stellten die Wirksamkeit von Cannabinoiden bei chronischen Schmerzen infrage, was insbesondere mit Informationen aus Anwendungsbeobachtungen in Widerspruch steht [5]. Mögliche Gründe für die geringe externe Evidenz aus Metaanalysen sind [1, 5, 6]:- die starke klinische Heterogenität der Studien,

- Fehler in der statistischen Aufbereitung der Daten,

- das Verwenden verschiedener Cannabinoide und Dosierungen,

- die kurze Dauer der Studien,

- die Komplexität von Schmerzpatienten,

- die Verwendung falscher Outcomeparameter.

So ist schon lange bekannt, dass Cannabinoide eher die mit den chronischen Schmerzen verbundenen negativen Affekte, Anspannungssymptome und Schlafstörungen verbessern und weniger direkt die Schmerzintensität beeinflussen [5, 7]. Aus diesem Grund ist es auch nachvollziehbar, dass vor allem neuropathische Schmerzen auf Cannabinoide ansprechen, da diese Art Schmerzen die Betroffenen in besonderer Weise "nerven", z. B. dadurch, dass sie auch in Ruhe auftreten. Darüber hinaus erklären diese Zusammenhänge auch, warum am ehesten diejenigen chronischen Schmerzpatienten von Cannabinoiden profitieren, die stark "gestresst" sind, meist durch die chronischen Schmerzen selbst, aber auch durch vorbestehende oder zeitgleich bestehende psychosoziale Faktoren. Aus einer Querschnittsbefragung [15] wird geschätzt, dass in Deutschland etwa zwei bis drei Millionen Menschen zeitgleich mit den chronischen Schmerzen auch psychisch stark belastet sind. "Fibromyalgiesyndrom" und "Chronische Schmerzstörung" mit somatischen und psychischen Faktoren sind die dabei am häufigsten verwendeten ICD-10-Kodierungen.

- "eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Wirkung (auf den Krankheitsverlauf) besteht".

- eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht oder im Einzelfall unter der Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes nicht zur Anwendung kommen kann

- eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt, die lebensbedrohlich ist oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigt.

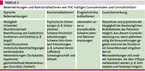

Patienten mit chronischen Schmerzen werden zu 70 % von Allgemeinärzten, zu 27 % von Orthopäden und nur zu 2 % von Schmerztherapeuten betreut [8]. Etwa jeder fünfte Patient in hausärztlichen Praxen klagt über chronische Schmerzen [9]. Rücken- und Gelenkschmerzen sind sehr häufig, ebenso die Komorbiditäten Angst, Depression, Somatisierung und Posttraumatische Belastungsstörung. Organbefunde und Ausmaß der geklagten Beeinträchtigungen korrelieren häufig nicht [9]. Liegen keine unmittelbar behandelbaren Organstörungen vor bzw. ist der funktionelle Schmerzanteil sehr hoch, ist die funktionelle Wiederherstellung das Ziel der Behandlung (nicht in erster Linie die Schmerzreduktion). Medikamente, in manchen Fällen auch Cannabinoide und Cannabisblüten (Tabelle 1), können im Sinne einer überbrückenden und unterstützenden Funktion zur funktionellen Wiederherstellung beitragen.

Bei der Frage, ob Cannabinoide zum Einsatz gelangen können, sind folgende Fragen von größter Wichtigkeit, woraus sich ein strukturiertes Vorgehen ergibt:- Welche Bedeutung haben Strukturschäden an der Entstehung und Aufrechterhaltung der Schmerzen?

- Wie hoch ist der Anteil an Nervenschmerzen?

- Wie stark ist der Patient psychisch belastet, liegen Traumata vor, besteht eine Posttraumatische Belastungsstörung?

- Welche bisherigen Therapieansätze sind erprobt worden?

- Ist die Schmerztherapie in ein Gesamtkonzept (psychotherapeutische und physiotherapeutische Verfahren) eingebunden?

- Primär orales Cannabinoid (Dronabinol, Cannabisvollextrakt).

- Immer mit der kleinsten Dosierung beginnen (z. B. 0,5 bis 1 mg THC pro Tag).

- Nur sehr langsame Dosissteigerung (z. B. Erhöhung um 1 mg pro Woche).

- Bei geringen Tagesdosen bleiben (z. B. 5 bis 10 mg pro Tag).

- Eine bis maximal drei Gaben pro 24 Stunden.

Die genannte Vorgehensweise entspricht der klinischen Erfahrung, dass die Wirkdauer oral gegebener Cannabinoide sehr lange sein kann – wahrscheinlich spielen aktive Stoffwechselprodukte hierbei eine Rolle – und niedrige Dosierungen in der Regel ausreichen. So kann das Auftreten von Nebenwirkungen (Tabelle 2) weitgehend vermieden werden. Wird mit einer Cannabinoidtherapie begonnen, ist es nicht notwendig, die zuvor bestehende Medikation abzusetzen. Wenn der Patient auf das Cannabinoid anspricht, kann versucht werden, die vorbestehende Medikation zu verändern (insbesondere Reduktion der Dosierungen von Opioiden).

Stellen sich Patienten vor, die Cannabisblüten im Sinne einer Selbstmedikation inhaliert haben, sollte immer für den Einsatz einer oralen oder oromukosalen Verabreichung plädiert werden, da auch bei Verdampfung eine Lungenbelastung besteht und die Pharmakokinetik durch hohe Spitzenspiegel und kurze Wirkzeiten ungünstig ist. Die bei Inhalation auftretenden Effekte erhöhen das Risiko der Entwicklung einer Abhängigkeit. Bei Verwendung des oromukosalen Mundsprays ist darauf zu achten, dass die Startdosis (1 Hub) bereits einer Dosierung von 2,7 mg THC entspricht und bei bis zu 20 % der Anwender Schleimhautschäden im Mundbereich auftreten können. Ein Vorteil der Inhalation kann der schnelle Effekt bei Akutereignissen (z. B. Migräneattacke) und die geringere Akkumulation von 11-OH-THC sein, das im Vergleich zu THC als psychoaktiver gilt. Cannabinoid- und Terpenzusammensetzungen können sich in den Cannabispflanzen unterscheiden, so dass es zu einem individuell unterschiedlichen Wirkungs-Nebenwirkungs-Profil kommt [2]. Wirkverstärkung und Reduktion von Nebenwirkungen bei Vollextrakten und Cannabisblüten werden als Entourage-Effekt bezeichnet.

Wie bei jedem anderen Medikament, das im ZNS-Bereich seine Wirkung entfaltet, kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt werden. Die Kommunikation darüber sollte durch Unterschrift des Patienten dokumentiert werden. Auch hier hat die orale – nach Zeitintervallen – eingenommene Cannabinoidtherapie Vorteile.

An Cannabinoiden, die nicht in das Zentralnervensystem gelangen und die antifibrosierend, antientzündlich und analgetisch wirken, wird gearbeitet [10, 11].

Interessenkonflikte: M. Karst hat von Bionorica Ethics GmbH Vortragshonorare erhalten.

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2019; 41 (9) Seite 48-52