Heiserkeit ist ein häufiges Symptom. Die Laryngoskopie ist der diagnostische Goldstandard. Diese Untersuchung setzt jedoch hohe Anforderungen an den Untersucher. Mittels Anamnese und Beurteilung der Stimmqualität lassen sich oft die dringend abklärungsbedürftigen Ursachen auch herausfiltern.

Dysphonie beschreibt eine Veränderung des Stimmcharakters. Circa ein Drittel aller Menschen leiden mindestens einmal an einer Dysphonie [1, 2], mehrheitlich Sprechberufe sind betroffen [1 – 3]. Oft steht ein selbstlimitierender Infekt der oberen Luftwege mit Befall des Larynx und der Stimmlippen im Vordergrund. Eine Dysphonie kann aber auch eine Reihe anderer organischer oder auch funktioneller Ursachen haben.

Anamnese und Stimmdiagnostik

Heiserkeit hat einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität und ist ein häufiges Symptom in der täglichen Praxis. Eine systematische Anamnese ist darum unabdingbar (Tabelle 1) [4].

Die Leistung der Stimme ist subjektiv und objektiv messbar. Die Richtlinien der Europäischen Laryngologen-Vereinigung [5] schlagen ein multimodales Vorgehen zur Untersuchung der Stimme vor. Stimmfeldmessungen und Pertubationsmessungen dienen zur Erfassung von Stimmdynamik und -umfang, wie auch Schwankungen der Lautstärke und der Frequenz.

Die Stimme kann auch perzeptiv analysiert werden. Die Parameter Rauigkeit (R), Behauchtheit (B) und Heiserkeit (H) werden von 0 bis 3 (0= kein, 1=wenig, 2=mäßig, 3 =schwer) gradiert [6]. Diese einfache Einteilung (RBH-Gradierung) ist im europäischen Raum etabliert und verlässlich.

Die (Video-)Laryngoskopie in Kombination mit der Stroboskopie ist der Goldstandard zur Beurteilung der anatomischen Verhältnisse des Larynx, des Stimmlippenschlusses, der Regelmäßigkeit des Schwingungsablaufes der Stimmlippenmukosa, der Verschieblichkeit der Stimmlippenmukosa und der Symmetrie.

Aerodynamische Untersuchungen wie maximale Tonhaltedauer, Phonationsquotient (Vitalkapazität/maximale Tonhaltedauer) und Hustenstoß geben Auskunft über die Lungenfunktion und den Stimmlippenschluss. Als strukturiertes und normiertes Protokoll für die Erhebung der Beschwerden des Patienten hat sich der Voice Handicap Index etabliert [7].

RBH-Gradierung

Eine heisere Stimme soll nach ihrer rauen und/oder behauchten Stimmkomponente beurteilt werden. Eine raue Stimme ist Folge eingeschränkter Schwingungseigenschaften der Stimmlippenmukosa durch einen organischen Befund (Polyp, Zyste, Tumor). Muskuläre Verspannungen auf laryngealer Ebene können die Schwingungseigenschaften ebenfalls beeinträchtigen. Eine behauchte Stimme ist Folge eines unvollständigen Stimmlippenschlusses (einseitiger Stimmlippenstillstand, Hypofunktion der Stimmlippenmuskulatur, funktionelle Aphonie, Vox senilis, M. Parkinson).

Tonhaltedauer und Hustenstoß

Die maximale Tonhaltedauer ist ein Maß für die Qualität des Stimmlippenschlusses und der Atemtechnik. Der Normwert liegt bei mindestens 15 Sekunden [5]. Der Hustenstoß gibt Auskunft über den reflektorischen Stimmlippenschluss.

Differenzialdiagnostische Überlegungen

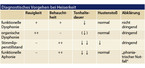

Da die Laryngo(strobo)skopie eine schwierige Untersuchung ist, soll mittels RBH-Gradierung, Tonhaltedauer und Hustenstoß sowie Anamnese versucht werden, dringend abklärungsbedürftige Ursachen aufzudecken (Tabelle 2).

Eine funktionelle Dysphonie führt zu einer rauen und/oder behauchten Stimme (Hyper-/Hypofunktion), möglicherweise reduzierter Tonhaltedauer und normalem Hustenstoß. Organische Dysphonien weisen eine raue Stimme mit normaler Tonhaltedauer und uneingeschränktem Hustenstoß auf. Ein Stimmlippenstillstand (ebenfalls eine organisch bedingte Stimmstörung) führt meist zu einer behauchten Stimme mit reduzierter Tonhaltedauer und eingeschränktem Hustenstoß. Eine funktionelle Aphonie zeichnet sich durch eine maximal behauchte (aphone) Stimme aus, reduzierte Tonhaltedauer und uneingeschränkten kräftigen Hustenstoß. Damit kann die funktionelle Aphonie mittels Hustenstoß von einer behauchten Stimme bedingt durch beispielsweise eine Lähmung unterschieden werden.

Funktionelle Dysphonie

Die funktionelle Dysphonie ist eine Störung des Stimmklanges und der stimmlichen Leistungsfähigkeit ohne organisches Korrelat am Stimmapparat. Die Ursachen sind multifaktoriell: konstitutionell (kleiner Larynx, Schwerhörigkeit), habituell (Elternvorbild), phonogen (Stimmüberbelastung bei Sprechen im Umgebungslärm, Berufsdysphonie) oder psychogen (psychosozialer Stress, Konflikte). Bis zu 15 % der Gesamtbevölkerung weisen Zeichen einer funktionellen Dysphonie auf [1, 2], wobei subjektiver Leidensdruck und Wahrnehmung unterschiedlich ausgeprägt sind und diese deshalb nicht zwingend symptomatisch wird. Nebst verminderter Belastbarkeit der Sprechstimme (normal = sechs Stunden volle Belastung der Sprechstimme) stehen vor allem unspezifische Symptome wie Missempfindungen, Globusgefühl, Schluckzwang und Räusperzwang im Vordergrund. Vermeidung von Sprechsituationen und Isolationsverhalten sind die Folge.

Organische Dysphonie

Organische Dysphonien verändern die Schwingungseigenschaften der Stimmlippen und führen zu einer rauen Stimme. Die Befunde sind vielfältig und können akustisch nicht mit Sicherheit voneinander unterschieden werden. Beispielsweise sind Stimmlippenpolypen gelegentlich durch eine Diplophonie gekennzeichnet, wobei dies aber nie beweisend ist. Die Laryngostroboskopie ist zur Klärung von organischen Dysphonien ein wichtiger Bestandteil. Schon kleinste Veränderungen können durch den stroboskopischen Effekt erkannt werden. Ebenfalls spielt dieser Effekt eine wichtige Rolle in der Erfassung eines infiltrativen Geschehens. Die Infiltration ins Stroma verhindert das freie Schwingen der Mukosa, was stroboskopisch als "phonatorischer Stillstand" imponiert.

Stimmlippenstillstand

Der einseitige Stimmlippenstillstand kann ursächlich durch eine fehlende Innervation, durch eine Fixation im Crico-Arytenoidgelenk (Ankylose) oder selten auch iatrogen (Subluxation des Arytenoidknorpels) bedingt sein. Die Stimme klingt behaucht, die Sprechstimmlage ist oft zu hoch und es besteht eine Sprechdyspnoe. In den meisten Fällen liegt eine idiopathische Stimmlippenlähmung vor. Es empfiehlt sich, in jedem Fall eine computertomografische Abklärung von Hals und Thorax durchzuführen zum Ausschluss einer Raumforderung entlang des N. vagus/recurrens. Durch Einführung des Neuromonitorings bei Schilddrüsenoperationen ist die Inzidenz iatrogen verursachter Stimmlippenstillstände deutlich zurückgegangen [8, 9]. Vielmehr wird heute eine Stimmlippenlähmung eher nach thoraxchirurgischen Eingriffen beobachtet, bedingt durch die zunehmende Tumorchirurgie [9].

Funktionelle Aphonie

Die funktionelle Aphonie ist durch einen plötzlichen Stimmverlust (Aphonie) gekennzeichnet, ausgelöst durch eine Stresssituation [10]. Meist sind junge Frauen im Alter von 15 bis 35 Jahren betroffen [11]. Die Tonhaltedauer ist massiv eingeschränkt, während der Hustenstoß kräftig vorhanden ist. Die funktionelle Aphonie ist ein "phoniatrischer Notfall". Ziel ist es, rasch über Stimmreflexe die Stimme unter Anleitung (Phoniater, Logopädin) wiederzuerlangen. Erst nach wiederholtem Auftreten ist eine Erörterung der psychosozialen Komponenten (Familie, Beruf) unabdingbar.

Heiserkeit bei Kindern

Stimmstörungen nehmen nicht nur im Erwachsenenalter, sondern auch bei Kindern zu. Circa 6 bis 35 % aller Kinder leiden an Heiserkeit [12]. Allerdings bemerkt nur ein Fünftel aller Eltern, dass ihr Kind heiser ist [12]. Mehrheitlich sind Knaben im Alter von 3 bis 12 Jahren betroffen [13, 14]. 50 % der Fälle sind Folge einer funktionellen Dysphonie infolge lauten und falschen Sprechens mit konsekutiven Stimmlippenknötchen („fleischgewordene“ funktionelle Dysphonie). In 19 % der Fälle liegen Stimmlippenpolypen und bei 10 % Stimmlippenzysten vor. In seltenen Fällen kann auch eine Larynxpapillomatose für die Heiserkeit verantwortlich sein [14, 15]. Das bedeutet, dass man grundsätzlich nicht davon ausgehen kann, die Heiserkeit würde sich mit zunehmendem Alter normalisieren. Deshalb ist bereits im Kindesalter eine umfassende stimmdiagnostische Abklärung notwendig.

Therapieoptionen

Die Therapie richtet sich nach der Diagnose. Drei Optionen stehen zur Wahl: die verhaltensbezogene, die pharmakologische oder die chirurgische Therapie.

Verhaltensbezogene Therapien umfassen Stimmschonung und Stimmtherapie. Bei Stimmabusus, akuten Infekten oder nach Abtragung von Stimmlippenbefunden ist Stimmruhe über wenige Tage in Kombination mit Inhalationen sinnvoll. Studien konnten zeigen, dass Ruhigstellung und befeuchtende Maßnahmen einen positiven Effekt auf die Wundheilung haben [4, 16 – 19]. Verschiedene Ansätze und Techniken bei der Stimmtherapie zielen darauf ab, Angewohnheiten falscher Stimmtechniken zu beheben und eine korrekte Stimmtechnik in die Alltagsstimme zu integrieren. Da psychosoziale und berufliche Faktoren mitwirken, muss multimodal vorgegangen werden. Vor einer logopädischen Stimmtherapie ist eine Laryngo(strobo)skopie unabdingbar.

Die pharmakologische Therapie wirkt vor allem antiinflammatorisch und antiinfektiös. Inhalativa, Antibiotika, Kortikosteroide, Mukolytika, Antirefluxmedikamente und nichtsteroidale Antirheumatika gehören zu den gängigsten Medikamenten [16].

Die chirurgische Intervention (Karzinome ausgeschlossen) verfolgt das Ziel, die Stimme zu erhalten, zu verbessern und die Physiologie der Phonation wiederherzustellen. Abhängig von der Diagnose sollte sie sofort oder beispielsweise nach primärer Stimmtherapie erfolgen. Das Therapiekonzept ist letztendlich vom Befund, der Diagnose, den Wünschen des Patienten und den sozialen Umständen (Beruf, Familie) abhängig und muss individuell angepasst werden.

Interessenkonflikte: keine deklariert

Genehmigter und bearbeiteter Nachdruck aus Ars medici 8/2013

Kontakt:

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2013; 35 (14) Seite 58-61