Frauen gehen häufiger zum Arzt, haben öfter Depressionen und rheumatische Erkrankungen und reagieren auf viele Medikamente anders als Männer. Dass Frauen anders krank sind als Männer, wird noch immer zu wenig berücksichtigt.

Männer sind anders - Frauen auch. Dieser Bestsellertitel von John Gray könnte das Leitmotiv der Gender Medicine sein. Die geschlechtsspezifische Medizin fordert, dass Medizinforschung für beide Geschlechter durchgeführt wird und die Auswirkungen auf Geschlechtsunterschiede präzise dokumentiert werden. Hiervon profitiert nicht nur das weibliche Geschlecht, sondern auch das männliche.

Oftmals ist der Herztod weiblich

„Eine Frau muss erst beweisen, so herzkrank zu sein wie ein Mann, um dieselbe Behandlung zu erhalten.“ So stand es bereits 1991 im New England Journal of Medicine geschrieben. Nur langsam dringt in das Bewusstsein der Ärzte ein, wie wahr dieser Satz ist. Inzwischen erleiden Frauen häufiger einen Herztod als Männer. Am häufigsten trifft es sie im Alter zwischen 45 und 60 Jahren. Gemäß Statistik 2006 erreichte der Herztod bei Frauen 30 %, bei Männern lediglich 26 %. Hinzu kommen Kreislauftodesfälle - 20 % bei Frauen, 12 % bei Männern.

Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Im Allgemeinen treten Infarkte bei Männern in einem jüngeren Alter auf und Frauen zeigen oft andere Symptome als Männer. Als klassische Symptome gelten Atemnot, Brustschmerzen und Taubheitsgefühl im linken Arm. Frauen haben aber oft andere Beschwerden wie Übelkeit, Druckgefühl im Oberbauch oder Schmerzen zwischen den Schulterblättern. „Ärzte rechnen zumeist nicht damit, dass eine Frau einen Herzinfarkt hat“, erklärte Prof. Dr. med. Vera Regitz-Zagrosek, die das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin (GiM) in Berlin leitet. Diese Fehleinschätzung hat zur Folge, dass Frauen nach Beginn der ersten Symptome erst zweieinhalb Stunden später in ein Krankenhaus eingeliefert werden als Männer.

Auch wenn die Risikofaktoren für eine koronare Herzerkrankung für beide Geschlechter die gleichen sind, wiegen sie bei Frauen schwerer. Der weibliche Körper reagiert auf Rauchen, Hypercholesterinämie, Hypertonie, Adipositas oder Diabetes weitaus empfindlicher als der männliche. Während das Infarktrisiko bei Frauen durch Diabetes um das Fünffache steigt, erhöht es sich bei Männern nur um das Dreifache. Nach einem Infarkt überleben weniger diabetische Patientinnen im Vergleich zu diabetischen Männern.

Typisch männlich, typisch weiblich

Geschlechtsunterschiede zeigen sich auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen. Ursachen sind zum einen biologische, zum anderen soziale Unterschiede.

Auf dem X-Chromosom liegen 1 500 Gene, die wichtig für Herz und Kreislauf, Hirnfunktion und Immunsystem sind. Dieses Chromosom haben Frauen bekanntermaßen doppelt. Auf dem Y-Chromosom befinden sich dagegen nur 78 Gene, die vor allem Aufgaben für die Sexualfunktion haben. Das gibt Frauen einen biologischen Vorteil.

Der zweite wichtige biologische Faktor sind die Sexualhormone. Das weibliche Östrogen wirkt lange Zeit schützend auf das Herz. Es ist andererseits aber auch an der Blutstillung beteiligt, was das Risiko erhöht, eine Thrombose zu bekommen. Auch soziale Faktoren spielen eine Rolle. Nach einer Erkrankung belasten sich Frauen früher wieder mit Hausarbeit und erholen sich dadurch langsamer. Bei Frauen besteht ein enger Zusammenhang zwischen körperlichen Einschränkungen, Schmerzen und Depressivität, der möglicherweise vom sozialen Umfeld abhängig ist. Frauen haben ein doppelt so hohes Risiko, an Depression zu erkranken, und eine höhere Morbidität hinsichtlich Phobien oder Essstörungen.

Typisch weiblich ist die Osteoporose nach den Wechseljahren. Oftmals wird jedoch von Ärzten verkannt, dass es eine Altersosteoporose gibt, die nach dem 70. Lebensjahr auftritt und von der auch Männer häufig betroffen sind. „Es fehlt zudem eine wirklich gute Idee für hormonorientierte Behandlungen bei Männern mit Osteoporose“, erklärt Regitz-Zagrosek.

Zu den typischen Frauenleiden zählen Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise die Multiple Sklerose, die Rheumatoide Arthritis oder die Hashimoto-Thyreoiditis. Verschiedene Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass bei Autoimmunerkrankungen Gene des zweiten X-Chromosoms nicht ausreichend supprimiert werden. Als Folge entstehen Genprodukte, die eine Autoimmunerkrankung auslösen können.

Als typisch männlich gelten dagegen beispielsweise Lungenkrebs, Nierenerkrankungen, Schizophrenie, Alkoholismus oder eine chronische Hepatitis C.

Jung, männlich, Maus

Während in den USA bei Studien für Medikamente mittlerweile ein Frauenanteil von 40 % vorgeschrieben ist, gibt es in der EU keine genauen Vorgaben. Seit 2004 schreibt ein Paragraph im deutschen Bundesarzneimittelgesetz vor, Studien geschlechtsspezifisch aufzubauen und auszuwerten. Nichtsdestotrotz werden die meisten Tests für die Zulassung von Medikamenten überwiegend an jungen, männlichen Mäusen und später an Männern durchgeführt.

Aktuelle Analysen zeigen, dass mit 25 bis 35 % in Phase-I-Studien bzw. 35 bis 40 % in Phase-II- und -III-Studien Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Die Gründe für den weiblichen Ausschluss sind vielfältig. So fürchtet man beispielsweise, dass eine Frau während der Studie schwanger werden könnte und das Risiko für das Ungeborene nur sehr schwer abschätzbar ist. Problematisch sind auch Wechselwirkungen mit oralen Kontrazeptiva.

Pharmakokinetik, Pharmakodynamik

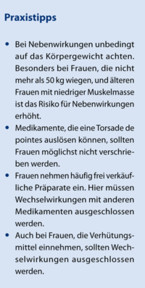

Dabei hat die Frage nach möglichen geschlechtsspezifischen Unterschieden in Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Wirksamkeit und Verträglichkeit seit Beginn der 90er-Jahre zunehmend das wissenschaftliche Interesse geweckt. Frauen sind durchschnittlich etwa 10 kg leichter als Männer. Daher kann man davon ausgehen, dass sich die Plasmaspiegel von Arzneistoffen unterscheiden. Während weibliche Organismen einen deutlich höheren Fettanteil als männliche haben, besitzt der männliche Körper mehr Muskelgewebe und mehr Wasser. Dieser Unterschied hat Auswirkungen auf die Pharmakokinetik: Lipophile Arzneistoffe verweilen bei Frauen länger im Fettgewebe als bei Männern. Wirkungen und Nebenwirkungen halten länger an. Bei hydrophilen Arzneistoffen ist dies genau umgekehrt. Auch bei Enzymen, die Medikamente abbauen, gibt es Unterschiede (vgl. Kasten).

Medikamentenwirkungen

Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden für viele Substanzen nachgewiesen. Acetylsalicylsäure (ASS) dient bekanntermaßen der Prophylaxe von Herzinfarkt und Schlaganfall.

Inzwischen wurde nachgewiesen, das ASS unterschiedlich wirkt. Bei Frauen vermindert das Medikament zwar die Schlaganfallrate, jedoch nicht die Häufigkeit eines Herzinfarktes. Bei Männern sinkt zwar das Risiko für einen Herzinfarkt, jedoch steigt die Gefahr für einen Schlaganfall.

Große geschlechtsspezifische Unterschiede wurden auch beim Opiatbedarf gefunden. So muss die Konzentration am Opiatrezeptor bei Männern um 40 % höher sein als bei Frauen, um eine ausreichende Schmerzlinderung zu erreichen. Während Opiate bei Frauen stärker wirken und niedriger dosiert werden müssen, sind Anästhetika weniger stark wirksam.

Geschlechtsspezifische Dosierungen sollten auch bei Glukokortikoiden, Antiemetika und Benzodiazepinen beachtet werden.

Unerwünschte Nebenwirkungen können je nach Geschlecht mehr oder weniger stark auftreten und sehr gefährlich werden. Dies ist bei Antiarrhythmika der Fall. So kommt es bei Frauen deutlich häufiger als bei Männern zu einer lebensgefährlichen ventrikulären Tachykardie mit passagerem Kammerflimmern, der „Torsade de pointes“. Auch andere Medikamente können diese Rhythmusstörung auslösen (vgl. Tabelle 1).

Bei nahezu allen Thrombozytenaggregationshemmern und Antikoagulantien wurde ein erhöhtes Blutungsrisiko für Patientinnen festgestellt.

Die Einnahme von ACE-Hemmern senkte nur bei Männern die Sterblichkeit, nicht aber bei Frauen. Nebenwirkungen von ACE-Hemmern wie Reizhusten oder Hautausschlag traten bei Frauen deutlich häufiger auf als bei Männern.

Gender Medicine gehört in jede Praxis

Noch steht die Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschiede bei Krankheiten und Medikamenten am Anfang, betont Regitz-Zagrosek. „Der Genderaspekt muss bei der Arzneimittelforschung und -zulassung gestärkt werden“, betonte Regitz-Zagrosek. Doch sie ist optimistisch und geht davon aus, dass es in Zukunft auf fast allen Beipackzetteln für Medikamente getrennte Rubriken für Männer und Frauen geben wird. Das Wissen um geschlechtsspezifische Unterschiede wird zum geläufigen Repertoire eines jeden praktizierenden Arztes werden.

Dr. med. Claudia Borchard-Tuch

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2011; 33 (9) Seite 12-14