Akute Verwirrtheitszustände (Delirien) sind bei älteren Patient:innen häufig. Besonders betroffen sind hochbetagte Menschen mit kognitiven Einbußen oder Demenzerkrankungen. Diese Bewusstseinsstörungen treten meist im Rahmen von Krankenhausaufenthalten auf, etwa als postoperative Verwirrtheitszustände. Aber auch in Seniorenheimen und im häuslichen Umfeld kommen Delirien vor und äußern sich dort auch manchmal als persistierende hypoaktive Form. Bei der frühzeitigen Diagnose spielt die Hausärzt:in eine wichtige Rolle. Auf eine medikamentöse Therapie sollte man bei Delirpatient:innen möglichst verzichten.

Akute Verwirrtheitszustände (Delirien nach ICD-10 F05) treten bei älteren Patient:innen während einer Krankenhausbehandlung häufig auf. So kann man davon ausgehen, dass die Prävalenz – je nach untersuchtem Patientenkollektiv – zwischen 5,1 und 80 % liegt und z. B. circa ein Drittel der über 70-jährigen internistischen Patient:innen ein Delir entwickelt [1]. Aber auch in der eigenen Häuslichkeit oder in Seniorenheimen sind Delirien nicht selten (Prävalenz zwischen 1,4 und 70,3 %) [2]. In einer Studie auf Basis von 2.194 Patient:innen aus 1.262 Allgemeinarztpraxen fand sich eine Fünf-Jahres-Prävalenz von Diagnosen eines Delirs von 0,08 %. Doch nur von 851 der beteiligten Hausarztpraxen war die Diagnose eines Delirs überhaupt gestellt worden. Daraus schließen die Autoren, dass das Krankheitsbild möglicherweise noch nicht ausreichend bekannt ist [2]. Vor allem das hypoaktive Delir, das gewissermaßen weit weniger "störend" ins Auge fällt als ein Delir mit hyperaktiver Ausprägung, wird häufig übersehen. Als Risikofaktoren für die Diagnose eines Delirs fanden die Autoren im Vergleich mit einer gematchten Kontrollgruppe nicht-deliranter Patient:innen bei den Delirpatient:innen weit häufiger eine komorbide Demenz (40,4 vs. 10,1 %) sowie u. a. eine Niereninsuffizienz (18,2 vs. 9,0 %) und die Verordnung von Benzodiazepinen (18,4 vs. 7,1 %). Polypharmazie (> 4 verordnete Medikamente) war häufiger bei den Delirpatient:innen (37,3 vs. 13,4 %). Nur bei 8,5 % der deliranten Patient:innen war kein Arzneimittel verordnet worden. Ein Viertel der Delirpatient:innen (24,2 %) lebte im Heim, was bei den nicht-deliranten Patient:innen nur bei 10,3 % der Fall war.

Delirien gehen mit einer erhöhten Letalität und einer verlängerten stationären Verweildauer einher. Sie können zudem zu persistierenden kognitiven Funktionsstörungen und einer erhöhten Pflegebedürftigkeit führen [1, 3].

Symptome des Delirs

Symptome eines Delirs sind verminderte Aufmerksamkeit, kognitive Störungen mit Verwirrtheit und verworrenem Sprechen, meist optische Verkennungen und Wahnerleben, Schlafstörungen und begleitende affektive Symptome, gegebenenfalls mit Reizbarkeit und Affektlabilität. Diagnostisch wegweisend können ein akuter Beginn und ausgeprägte Veränderungen der Psychomotorik sein. Hyperaktive Delirien, also solche mit expansivem, unruhigem oder aggressivem Bild, sind recht schnell zu erkennen (Häufigkeit: ca. 5 %). Gerne übersehen werden dagegen die häufigeren sogenannten hypoaktiven Delirien (ca. 30 %), bei denen die Patient:in zunächst nur einen zurückgezogenen Eindruck macht und einsilbig erscheint. Für die Behandler:innen, aber auch die Angehörigen verwirrend kann zudem sein, dass sich im Tagesverlauf, nach ausgeprägter nächtlicher Unruhe, wieder eine scheinbare Normalisierung einstellt. Solche Tagesschwankungen sind aber gerade bei deliranten Syndromen häufig (sog. Delir vom gemischten Aktivitätstyp, hyperaktiv-hypoaktives Delir, ca. 65 %). Gerade bei eher ruhig erscheinenden Bildern, vor allem, wenn die Patient:in im Gespräch wie abwesend erscheint und überwiegend recht stereotyp auf Fragen nur floskelhaft antwortet ("ja, ja; hmm; ach ja"), sollte man Screening-Instrumente einsetzen, um kognitive Auffälligkeiten strukturiert zu erfassen (vgl. Kasten 1).

Einfach in der Handhabung sind z. B. die Delirium Observation Screening Scale (DOS) oder die Confusion Assessment Method (CAM), die das Pflegepersonal gut einsetzen kann [4] und die im Kitteltaschenformat (mit Hinweisen zur Delirbehandlung) auf einer Delir-Pocketcard abgebildet sind (vgl. Abb. 1) [5]. Die Delir-Pocketcard kann beim KEH Berlin heruntergeladen werden.

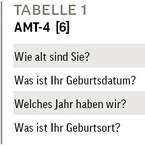

Grundsätzlich sollte bei möglichst allen über 70-Jährigen, vor allem aber bei Patient:innen mit bekannten kognitiven Einbußen oder diagnostizierter Demenz, schon bei stationärer Aufnahme eine kurze Evaluation der kognitiven Fähigkeiten erfolgen. Am einfachsten und auch bei Aufnahme über die Notaufnahme schon gut dort zu erheben ist der sogenannte AMT-4-Score (Abbreviated Mental Test, vgl. Tabelle 1; ähnlich www.the4AT.com).

Kann die Patient:in eine dieser vier Fragen nicht beantworten, ist ein ausreichender Verdacht auf das Vorliegen einer kognitiven Einschränkung gegeben. Die Patient:in sollte unbedingt mit einem entsprechenden Vermerk zur gegebenenfalls weiterführenden Diagnostik bei Weiterverlegung auf eine andere Station versehen werden. Denn schon zu diesem Zeitpunkt sind wesentliche Weichenstellungen möglich, falls im weiteren Verlauf der stationären Behandlung ein Delir mit all seinen erwähnten Konsequenzen auftritt. Hochaltrige, nicht-demente Menschen können manchmal etwas unsicher hinsichtlich des aktuellen Datums oder Wochentags sein (vgl. Kasten 2). Sie sind aber überwiegend zeitlich voll orientiert zu Monat und vor allem Jahr [7]. Desorientiertheit zum Jahr ist als "Red Flag" zu betrachten. Die Ärzt:in sollte es nicht mit dem Hinweis auf "altersentsprechend normal" vorschnell abtun.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Delir ist ein medizinischer Notfall und gewöhnlich multifaktorieller und überwiegend somatischer Genese und muss daher in einer multimodalen Perspektive evaluiert und behandelt werden. Zudem sollte die Ärzt:in stets daran denken, dass kognitive Einbußen oder eine beginnende Demenz bereits vorliegen, aber in der gewohnten Routine der eigenen Häuslichkeit weder der Patient:in noch deren Angehörigen aufgefallen waren. Ein wichtiger Risikofaktor für das Auftreten eines Delirs ist eine vorbestehende Demenz. Zur Einschätzung der Risikofaktoren des Delirs sowie den präventiven Maßnahmen gibt es eine Checkliste [8, 9]. Häufige Ursachen eines Delirs sind Infekte (vor allem Harnwegsinfekt und Pneumonie) sowie Dehydratation und unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW). Grundsätzlich gilt aber, dass die somatischen Ursachen eines Delirs vielfältig sein können, sodass eine eingehende körperliche Untersuchung umgehend erfolgen muss. Auf dieser Grundlage können dann gezielt weitere laborchemische und/oder bildgebende diagnostische Maßnahmen eingeleitet werden. Eine nicht zu vernachlässigende Differenzialdiagnose des hypoaktiven Delirs ist ein nicht-konvulsiver Status epilepticus, der sich gegebenenfalls durch ein bettseitig durchgeführtes EEG oder die intravenöse Gabe von z. B. Lorazepam ex juvantibus diagnostizieren lässt.

Nichtmedikamentöse Behandlungsstrategien bevorzugen!

Ziel der Behandlung ist es, durch eine rasche Beseitigung des Delirs die Patient:in wieder auf ihr für sie normales Verhalten zurückzuführen. Dies führt zur Entlastung der betreuenden Personen, ist aber auch mit einer Entängstigung der Patient:in verbunden, die im Laufe des Delirs häufig sehr beängstigende, vor allem optische Wahrnehmungsstörungen hat ("Albträume bei Tage"). Abgesehen von der gezielten Behandlung möglicher Ursachen sollten allgemeine Maßnahmen wie Fiebersenkung, Flüssigkeitszufuhr und die Behandlung metabolischer Entgleisungen erfolgen. Eine möglichst genaue Erhebung der eingenommenen Medikamente über die Angehörigen oder andere betreuende Personen sollte unbedingt erfolgen. Die konsumierten Arzneimittel – auch nicht-verschreibungspflichtige – sollte die Ärzt:in auf eine mögliche anticholinerge Potenz hin betrachten, um ein anticholinerges Delir auszuschließen [10]. Hilfreich kann hier der Gebrauch der PRISCUS- oder der FORTA-Liste sein.

Da bei multimorbiden Patient:innen eine Polypharmazie aber nicht selten medizinisch indiziert ist, sollte die Ärzt:in – unter Verwendung z. B. der genannten Übersichtslisten – gegebenenfalls eine Optimierung hinsichtlich der "altersgerechten" Medikation versuchen [10]. Falls es möglich ist, sollte man Delirien allerdings nicht medikamentös behandeln (vgl. Tabelle 2) [1, 12, 13]. Laut "Geriatrie in Bayern Datenbank" [14] bekamen circa 75 % aller in geriatrischen Abteilungen hospitalisierten Patient:innen ein anticholinerg wirksames Medikament, der Rest sogar zwei oder mehr. Dies sollte man als Risikofaktor in der Genese von Delirien berücksichtigen. In einer eigenen Studie konnten wir zeigen, dass multimodale nichtmedikamentöse Interventionen, die eine speziell geschulte Pflegekraft auf einer chirurgischen Station implementierte, die postoperative Delirrate auf der Interventionsstation auf 4,9 % (vs. 20,8 % ohne Intervention) reduzieren konnten [11, 1, 13].

Pharmakotherapie

Grundsätzlich haben die kausale Therapie des Delirs und die nicht-pharmakologischen Interventionen immer Vorrang [13]. Eine medikamentöse Therapie ist am ehesten bei hyperaktiven Delirien mit Agitation und produktiv-psychotischer Symptomatik nicht zu umgehen. Hier kann die Ärzt:in – möglichst niedrig dosiert – Neuroleptika wie Haloperidol, Risperidon oder Quetiapin einsetzen [15] (vgl. Delir-Pocketcard, Abb. 1). Die Dosis muss dem Symptomverlauf angepasst werden und der Einsatz zeitlich limitiert erfolgen [13]. Die prophylaktische Gabe von Neuroleptika zur Delirprophylaxe kann aufgrund der Studienlage derzeit noch nicht empfohlen werden.

Was kann die Hausärzt:in tun?

Die Evaluation hochbetagter Menschen kann dadurch erschwert sein, dass sie in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt sind, schlechter sehen und hören, aber z. B. ihre Hörgeräte oder Brillen in der Aufregung nicht bei sich haben oder finden. All dies führt bei der Patient:in zu einem Gefühl starker Verunsicherung und kann manche sprichwörtlich "sprachlos" machen. Hier sollten sich Ärzt:innen und Pflegepersonal, aber auch die Angehörigen nicht von der in solchen Situationen spürbaren ängstlichen Unruhe der Patient:in anstecken lassen. Langsames und deutliches Sprechen, zugewandte Haltung, freundlicher Blickkontakt und das Vermeiden komplizierter Satzkonstruktionen können erstaunlich schnell solche Situationen deeskalieren [16]. |

Interessenkonflikte: Die Autoren haben keine deklariert.

Erschienen in: doctors|today, 2020; 1 (1) Seite 36-40