Ein gewisses Maß an diagnostischer Unsicherheit ist ein ständiger Begleiter in der hausärztlichen Entscheidungsfindung. Welche Strategien sind hilfreich, die Palette der möglichen Diagnosen einzugrenzen und gefährliche Verläufe zu erkennen, ohne den Patienten mit unnötigen Untersuchungen zu belasten?

Eine große Bandbreite von Beschwerdebildern und Krankheiten in einem noch frühen und oft undifferenzierten Stadium gehört zum allgemeinmedizinischen Alltag [7]. Während sich der Hausarzt im Vergleich zu allen anderen Arztgruppen mit der breitesten Palette an möglichen, einem Leitsymptom zugrunde liegenden Diagnosen konfrontiert sieht, stehen ihm für seine Entscheidungsfindung nur begrenzte technische Möglichkeiten zur Verfügung. Umso wichtiger ist es, eine breite Palette von Entscheidungsfindungsstrategien einzusetzen [13], die sich auf einem Kontinuum zwischen eher langsamem analytischen Denken und schnellen intuitiven, dem hektischen Praxisalltag angepassten Vorgehensweisen bewegen. Im Folgenden soll eine Auswahl von Strategien beschrieben werden, die bewusst oder auch unbewusst im Praxisalltag eingesetzt werden.

Berücksichtigung von Krankheitshäufigkeiten im Kontext der Primärversorgung

"Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten" – dieser einfache Leitgedanke bestimmt die tägliche Entscheidungsfindung. Während der Klinikarzt oder der niedergelassene Spezialist für den ihm zugewiesenen Versorgungsbereich folgerichtig handelt und hinter jedem Beschwerdebild "Krankheit wittert", lässt sich in der hausärztlichen Versorgung entweder gar keine definitive Diagnose stellen oder diese ist meist benigner Natur. So liegt z. B. bei einem Patienten mit Brustschmerz die Wahrscheinlichkeit für eine koronare Herzkrankheit bei nur ca. 10 %, während diese für einen Patienten, der mit dem gleichen Leitsymptom eine Notaufnahme aufsucht, auf bis zu 50 % ansteigt [3, 5]. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass allgemeinmedizinische Institute sogenannte symptomevaluierende Studien durchführen, die Aufschluss über die Verteilung zugrunde liegender Krankheitsbilder für die häufigsten Beratungsanlässe in der Hausarztpraxis liefern, und die Hausärzte die Ergebnisse dieser Studien in ihr diagnostisches Handeln einbeziehen.

Einbeziehung von Patientenvermutungen

In vielen Fällen haben unsere Patienten eine Vorstellung, was ihre Beschwerden auslöst, und wir sind gut beraten, ihnen zuzuhören. Patientenvermutungen triggern erste ärztliche Hypothesen in bis zu 20 % aller Konsultationen und Studien zeigen, dass unsere Patienten für ausgewählte Krankheiten wie Harnwegsinfekte, Kopfläuse oder eine anteriore Uveitis mit ihrer Selbsteinschätzung in 80 – 90 % der Fälle richtig liegen [12]. Jedoch Vorsicht! Es klappt nicht immer so gut. Die Selbsteinschätzung bzgl. des Vorliegens einer Schwangerschaft liegt bei nur 55 % Treffsicherheit; hier kann man also auch eine Münze werfen.

Dem eigenen Bauch Gehör schenken

Jeder von uns kennt dieses Gefühl. Wir haben uns den Kopf über einen Patienten zermartert, sind analytisch an das Problem herangegangen, haben ausführlich untersucht und doch bleibt das nagende Gefühl, dass hier noch etwas anderes im Busche steckt – ein Bauchgefühl eben.

Aber kann man das? Ja, man kann es nicht nur, sondern sollte es in diesen Fällen auch tun. Verschiedene Studien zum Thema "gut feelings" zeigen, dass nicht nur unser Kopf, sondern auch unser Bauch bei der Diagnosefindung eine Rolle spielt und unser analytisches Denken ergänzen kann [16].

Einsatz einfacher Daumenregeln

Eine Daumenregel (Heuristik) ist die Kunst, mit begrenztem Wissen und wenig Zeit zu guten Lösungen zu kommen [10]. Eine Umfrage unter Hausärzten förderte ein ganzes Daumenkino solcher kreativer Regeln zutage. Nachfolgend zwei Beispiele [2]:

"Brustschmerz, der wie ein Messer, das sich in das Herz bohrt, beschrieben wird, der kommt sicher nicht vom Herzen …!"

"Ob sie (die Patienten) nun Nackensteife haben oder nicht, wenn sie fähig sind, ihre Beine zu heben und eine Zeit lang darauf herumzuhüpfen, dann liegt sicher keine Meningitis vor …"

Einschränkend muss bemerkt werden, dass Heuristiken, auch wenn sie plausibel klingen, natürlich wissenschaftlich überprüft werden sollten, bevor man sie für die eigene Entscheidungsfindung übernimmt.

Ergebnisorientierte Dichotomisierung

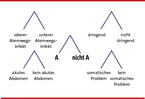

"Divide et impera (teile und herrsche)" bezeichnete eine Strategie der römischen Außenpolitik, ein Volk in Untergruppen aufzuspalten, um diese leichter beherrschen zu können. Die Aufteilung (Dichotomisierung) eines medizinischen Problems kann dabei auch behilflich sein, den "Feind" diagnostische Unsicherheit zu bekämpfen. Abb. 1 zeigt verschiedene Möglichkeiten, ein diagnostisches Problem durch Dichotomisierung weiter einzugrenzen [14].

Identifizierung von abwendbar gefährlichen Verläufen/"Red flags"

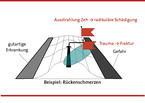

Eine Strategie, die in der Hausarztpraxis und v. a. im Rahmen des kassenärztlichen Notdienstes mit den hier sehr eingeschränkten diagnostischen Möglichkeiten zur Anwendung kommt. Hier herrscht eine klar handlungsorientierte Zielsetzung (Einweisung? Überweisung? Abwartendes Offenhalten?). Das Stellen einer genauen Diagnose ist zweitrangig. Abb. 2 illustriert dieses Prinzip am Beispiel Rückenschmerzen. Der nach hinten abfallende Grat soll hierbei signalisieren, dass bei vielen Erkrankungen mit dem zeitlichen Verlauf auch die damit verbundene diagnostische Unsicherheit geringer wird, weil sich entweder Red flags demaskieren oder sich die Beschwerden durch abwartendes Offenhalten in Wohlgefallen auflösen [1, 11].

Erkennen von Krankheitsmustern

Das Erkennen von Krankheitsmustern ("pattern recognition") gibt es in zwei verschiedenen Spielarten. Beim positiven Erkennen gleicht der Arzt abgespeicherte Krankheitsmuster, die er aus der Begleitung von ihm vorbekannten Patienten gewonnen hat, mit einem aktuellen Fall ab. So weist das Muster "akute Halsschmerzen, geschwollene nuchale LK, eitrig belegte Tonsillen, allgemeines Krankheitsgefühl, leichte Splenomegalie" auf eine infektiöse Mononukleose hin. Diese Strategie funktioniert in der Hausarztmedizin allerdings nur mit häufigen Erkrankungen, die ein Hausarzt immer wieder in seiner Berufslaufbahn zu Gesicht bekommt. Für seltene und/oder schwere Erkrankungen ist diese Strategie eher dem Spezialisten vorbehalten, der in seinem eingegrenzten Fachgebiet diesem "Pattern" dann auch häufiger begegnet.

Dabei sollte man eine Tatsache jedoch nicht vergessen: Wir Allgemeinärzte sind Spezialisten in der sogenannten negativen Mustererkennung! Wir nehmen das Muster "Gesundheit" oder zumindest "Nichts Ernstes liegt vor" mit einer hohen Treffsicherheit wahr und bewahren so unsere Patienten vor unnötiger Überdiagnostik (und nebenbei das Gesundheitssystem vor dem finanziellen Kollaps).

Anreichern von Wahrscheinlichkeiten

Vom Bayes Theorem, einem mathematischen Modell zur Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten, haben wahrscheinlich die wenigsten Hausärzte gehört – und das ist auch gut so. Denn wir alle wenden dieses Prinzip in unserem Praxisalltag intuitiv an. So hat z. B. ein Patient, der mit dem Leitsymptom Bauchschmerzen zu uns kommt, nur eine a-priori- (sogenannte Prätest-) Wahrscheinlichkeit von ca. 1 % für eine Appendizitis. Die Tatsache, dass dieser Schmerz in den rechten Unterbauch gewandert ist, unser Patient zudem Fieber hat und ein Loslassschmerz besteht, hebt diese Wahrscheinlichkeit auf ca. 70 % an. Auf diese Weise verarbeiten wir täglich Informationen aus Anamnese, körperlichen und technischen Untersuchungen [8, 15]. Die Herausforderung besteht darin, welche Gewichtung jede Informationseinheit erfährt. So bringen viele Angaben, die sich in den klassischen medizinischen Lehrbüchern unter dem Abschnitt "Anamnese/körperliche Untersuchung" finden, oft gar keinen oder nur einen geringen diagnostischen Nutzen. Auch hier ist die allgemeinmedizinische Forschung gefragt, diejenigen Fragen und Untersuchungstechniken zu identifizieren, die den größten diagnostischen Zugewinn bringen.

Anwendung klinischer Entscheidungsregeln

Auch wenn eine orientierende Literaturrecherche tausende Treffer zu klinischen Entscheidungsregeln erzielt, finden doch nur die wenigsten einen routinemäßigen Einsatz in der täglichen Praxis. Hausärzte benutzen deshalb Regeln nur in begrenztem Umfang und nur dann, wenn diese Regeln für Hausärzte relevante Entscheidungsszenarien enthalten und zudem einfach zu merken sind. Beispiele hierfür sind der Centor-Score [6] zum Ausschluss/Nachweis einer Streptokokken-Infektion für das Leitsymptom akuter Halsschmerz und der Marburger Herz-Score [4] zum KHK-Ausschluss bei Patienten mit dem Leitsymptom Brustschmerz.

Hypothetiko-deduktives Vorgehen

Bei dieser Strategie bildet der behandelnde Arzt recht früh im Konsultationsprozess eine oder mehrere Hypothesen. Die weitere Datenerhebung wird dann durch diese Hypothesen gelenkt, bis diese entweder bestätigt oder widerlegt sind [9]. Während dieses Vorgehen den Regelfall für das diagnostische Workup im Krankenhaus darstellt, kommt es in der Allgemeinarztpraxis nur bei einem Teil der Patienten zum Einsatz.

Herzschmerz in der Nacht: Wie geht‘s weiter?

Zurück zu der auf der 2. Seite beschriebenen Kasuistik: Noch auf der Fahrt zu dem Hausbesuch ruft sich unser Hausarzt noch einmal die Verteilung der dem Leitsymptom Brustschmerz zugrunde liegenden Ätiologien ins Gedächtnis; es beruhigt ihn etwas, dass die Wahrscheinlichkeit für ein akutes Koronarsyndrom nur bei ca. 3 – 4 % liegt (Berücksichtigung von Krankheitshäufigkeiten im Kontext der Primärversorgung). Vor Ort angekommen fragt er nach Symptomen wie Vernichtungsschmerz oder Luftnot, misst die Vitalparameter (Identifizierung von "Red flags") und kommt zu dem Eindruck, dass es sich wohl eher um ein nicht-dringliches Ereignis handelt (ergebnisorientierte Dichotomisierung). Auch der Patient glaubt an eine andere Genese seiner Schmerzen (Einbeziehung von Patientenvermutungen) und die Anwendung des Marburger Herz-Scores zeigt mit insgesamt nur einem Punkt eine niedrige Wahrscheinlichkeit für eine KHK (Anwendung klinischer Entscheidungsregeln). Die Kombination der verschiedenen Angaben aus Anamnese und körperlicher Untersuchung spricht eher für eine Bronchitis in Verbindung mit einem Brustwandsyndrom als Ursache der Thoraxschmerzen (Anreichern von Wahrscheinlichkeiten). Nachdem unser Hausarzt den Patienten symptomatisch behandelt und über mögliche abwendbar gefährliche Verläufe aufgeklärt hat, macht er sich auf den Weg zurück in die Notdienstpraxis.

Interessenkonflikte: Dr. Bösner ist Mitautor der DEGAM-Leitlinie Brustschmerz und hat den Marburger Herz-Score mitentwickelt. Er hat Honorare für Vorträge auf Tagen der Allgemeinmedizin und der practica bezogen.

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2015; 37 (9) Seite 70-76