Die Diagnose Krebs ist fast regelhaft ein Schock. Die Erstarrung ist nicht selten so stark, dass die Betroffenen völlig verdrängen, dass sie in der Klinik bereits ausführlich über ihre Krankheit aufgeklärt worden sind. Wie Haus- ärzte ihre Patienten in der Krebsnachsorge sinnvoll unterstützen können, beschreibt Dr. med. Günther Egidi im folgenden Beitrag.

In ihrer (Todes-)Angst treffen Tumorpatienten nicht selten auf Onkologen, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen – sicherlich nicht böswillig, sondern um den Patienten die Angst zu nehmen. In der Tat gibt es – ein wenig kränkend für uns Hausärzte – Belege dafür, dass die Onkologen in ihrer Einstellung zu invasiven Krebstherapien näher an ihren Patienten stehen als wir: Slevin et al. untersuchten 1990 die Einstellungen von Krebspatienten, Onkologen, Hausärzten und gesunden Vergleichspersonen zu einer stark invasiven Chemotherapie. Krebspatienten und Onkologen sahen darin erheblich niedrigere Schwellen für eine solche Therapie (vgl. Tab. 1) [1]:

Patienten nicht desillusionieren

Wenn eine Therapie ein kuratives oder adjuvantes Ziel verfolgt, ist die hausärztliche Begleitung der Patienten meist wenig schwierig: Wir machen ihnen Mut, die Therapie durchzustehen. Schwieriger ist das bei palliativen Therapien. Häufig wissen die Patienten gar nicht, dass sie von einer palliativen Behandlung keine Heilung erwarten können. In einer amerikanischen Studie an 1 247 Patienten mit Darm- bzw. Lungenkrebs [2] glaubten 69 % bzw. 81 % an ihre Heilung.

Wir Hausärzte werden selbst nicht immer gut über die Therapie-Intention informiert – und wir leiden, wenn wir zusehen müssen, wie unsere Patienten an und durch Therapien zugrunde gehen, die ohnehin nicht in der Lage sind, sie zu heilen. Wir dürfen unsere Patienten, die sich an ihre Hoffnung klammern, nicht desillusionieren – damit würden wir ihnen die Kraft zum Überleben nehmen. Wir müssen den Spagat zwischen unserem Wissen und den Wünschen der Patienten aushalten. Zugleich sollten wir aber die Onkologen, mit denen wir zusammenarbeiten, drängen, uns möglichst in standardisierter Form mitzuteilen,

- ob die Therapie eine kurative Intention hat,

- welche Chance sie für ein Rezidiv-freies Überleben eröffnet,

- ob sie in der Lage ist, palliativ zu wirken,

- in welcher Häufigkeit mit welchen unerwünschten Wirkungen zu rechnen ist und

- nach welchen Parametern und wann eine Evaluation der Therapie zu erfolgen hat.

Hausärzte wollen informiert sein

In Australien wurde solch ein standardisiertes Vorgehen untersucht [3]: Die 97 teilnehmenden Hausärzte gaben an, das Ziel der Chemotherapie mit ihren Nebenwirkungen besser zu verstehen, genauer zu wissen, wann wer welche Kontrolluntersuchung durchführen sollte – und fühlten sich insgesamt besser informiert. Nebenbei ist es auch für die Patienten wichtig, dass die sie betreuenden Ärzte gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen. Eine Umfrage unter Bremer Hausärzten ergab, dass sie genau die oben genannten fünf Fragen von den Onkologen beantwortet bekommen möchten.

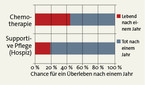

Aber auch die Krebspatienten selbst haben ein Recht darauf, vor einer invasiven Therapie wahrheitsgerecht informiert zu werden – wenn sie es denn wissen wollen. Eine Online-Entscheidungshilfe der amerikanischen onkologischen Fachgesellschaft ASCO lässt die Patienten beispielsweise folgende Fragen beantworten: „Wollen Sie in Zahlen oder grafisch dargestellt den durchschnittlichen Zeitverlauf von Menschen mit kleinzelligem Lungenkrebs sehen?“ „Wollen Sie Ihre Entscheidung über eine Behandlung gemeinsam treffen, beispielsweise mit Familienangehörigen, oder wollen Sie sie lieber einfach Ihrem Arzt überlassen?“ Die Entscheidungshilfe zu einer Chemotherapie mit Cisplatin oder Carboplatin bei nichtkleinzelligem Bronchial-Ca sieht dann beispielsweise so aus:

Sicherlich – nicht alle unsere Patienten „ticken“ gleich: Manche flüchten sich in die starken Arme der ihnen Heilung versprechenden Onkologen. Andere wollen bewusst entscheiden, ob sie die ihnen verbleibende kurze Lebenszeit durch eine Chemotherapie verderben.

Vor ca. anderthalb Jahren erschien im British Medical Journal ein Aufruf mit den Worten „Stop the silent misdiagnosis“ [4]. Zwei sehr unterschiedliche Beispiele von Fehldiagnosen wurden geschildert: Bei einer Linda genannten Frau wurde im Mammogramm ein Brustkrebs diagnostiziert. Als der Pathologe das Op.-Biopsat untersuchte, fand er keinen Krebs – die nach der Mammographie durch PE gewonnenen Proben waren schlicht verwechselt worden. Umfangreiche Fehleranalysen erfolgten und Linda erhielt ein Schmerzensgeld.

Bei einer 78-jährigen, Susan genannten, an einer Herzinsuffizienz leidenden Frau fand und operierte man ebenfalls einen Brustkrebs. Das pathologische Gutachten bestätigte die Diagnose. Aber als Susan in der Reha mit einer Frau sprach, die sich aktiv gegen die Op. entschieden hatte, fiel sie in ein richtig tiefes Loch. Hätte man sie vor der Op. ordentlich informiert, hätte sie sich dagegen entschieden. Hier handelt es sich um eine Fehldiagnose nicht hinsichtlich der Erkrankung, sondern hinsichtlich des Wunsches der Patientin. Susan erhielt kein Schmerzensgeld.

Fragebogen für Krebspatienten

In Bremen wurde ein Fragebogen für Krebspatienten erarbeitet. Eine Validierung an Patienten, die ihre Tumorerkrankung überstanden haben (die also nicht palliativ behandelt worden waren! – eine mögliche Fehlerquelle), steht aus. Im Fragebogen geht es vor allem um vier Fragen, die Patienten, die dies möchten, vor einer palliativen Therapie beantwortet bekommen sollten:

- Wie viel länger lebe ich durch diese Behandlung?

- Mit welchen Nebenwirkungen der Behandlung muss ich in welcher Häufigkeit rechnen?

- Wie lange ist die Behandlung geplant? Nach welchen Kriterien soll über eine Weiterführung entschieden werden?

- Welche Tumorsymptome können sich evtl. durch die Behandlung bessern?

Möglicherweise kann es uns gelingen, durch den Einsatz solcher oder ähnlicher Kommunikationsinstrumente mehr Frieden und Zufriedenheit in die letzten Lebenswochen und -monate der Betroffenen, aber auch ihrer Familien sowie der sie betreuenden Ärztinnen und Ärzte zu bringen.

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2014; 36 (15) Seite 27-29