Aufgrund der meist fluchtbedingten Migration, die vermutlich einstweilen auch anhalten wird, ist zu erwarten, dass Menschen mit einer oft sehr traumatischen Vorgeschichte und fremder Sprache häufiger in die Praxis kommen. Dies bringt für die niedergelassenen Hausärzte besondere Probleme mit sich.

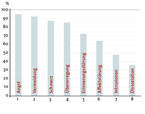

In dieser Falldarstellung sind viele Symptome und Konflikte erkennbar, die bei der Begegnung mit einem traumatisierten Flüchtling häufig auftauchen (Abb. 1). Da finden sich als Erstes die Angst, dann die vegetative Übererregung, wie häufig auch hier in Form von Schlafstörungen, die Störung des Affektes und der Stimmung, die Schmerzsymptomatik und die wiederholten Bewusstseinsverluste. Hinzu kommt, dass die Betroffenen vermeiden, sich an die schwierigen Ereignisse zu erinnern, die Partnerschaftsproblematik und schließlich eine unerwünschte Schwangerschaft. All dies zusammen bestimmt ein Störungsbild, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein traumatisches Lebensereignis, in der Regel mehrere, zurückgeführt werden kann (Abb. 2). Was sollte bei einer so verwickelten Geschichte getan oder unterlassen werden? Hierbei ist dann an den alten Satz zu erinnern: Nil nocere!

Zuhören und verstehen

Hierzu ist es erforderlich, zunächst zuzuhören. Dafür müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden; die Übersetzung durch ein neunjähriges Kind kann nicht ausreichen, und grundsätzlich ist die Übersetzung durch Verwandte sehr problematisch: Manche Themen werden aus Scham vermieden, und dafür Klagen, die familiär akzeptiert sind, in den Vordergrund gestellt. Nun kann in einer normalen Praxis nicht regelmäßig eine Übersetzungshilfe zur Verfügung stehen. Es gibt jedoch im Rahmen der regionalen psychosozialen Beratungsstellen, in manchen Gegenden auch der Landkreise, der Caritas oder anderer Organisationen, die Möglichkeit, Hilfe durch einen geeigneten Übersetzer zu erhalten, was zumeist kostenfrei ermöglicht wird. Eine Übersetzungshilfe ist in der alltäglichen Praxis zunächst zur Diagnostik und dann zu einer späteren Therapieplanung und Aufklärung notwendig; eine ständige Anwesenheit ist nur in psychotherapeutisch orientierten Praxen erforderlich.

Zur Vertiefung der Diagnostik gehört die Klärung der Symptomatik, z. B. Häufigkeit und Umstände von Bewusstseinsverlusten. Selbstverständlich müssen organische Ursachen der häufigen Schmerzsymptomatik abgeklärt werden, auch wenn die Vermutung einer psychogenen Schmerzstörung in der Regel naheliegt.

Nach der diagnostischen Phase ergibt sich die Fragestellung, welche therapeutischen Möglichkeiten in der eigenen Praxis gegeben sind. Es gibt Hausärzte, die Erfahrung mit Psychopharmaka haben, und andere, die dies lieber den entsprechenden Fachärzten überlassen.

Einfühlsame Beziehung aufbauen

Soweit es im Rahmen der eigenen Praxisorganisation möglich ist, wäre es wünschenswert, etwa 14-tägliche Gesprächskontakte (ca. 10 Minuten, abzurechnen über psychosomatische Grundversorgung) zu vereinbaren, um damit eine haltgewährende Beziehung in die Wege zu leiten. Dabei sollte nicht versucht werden, die traumatischen Ereignisse und eventuelle unbewusste Abwehrstrukturen aufzudecken, sondern eine verlässliche, einfühlsame Beziehungsaufnahme aufzubauen, was für einen seelisch schwer verletzten Menschen bereits eine wichtige, heilsame Rolle spielen kann. Dies ist auch deswegen wünschenswert, weil eine spezialisierte Hilfe in der Regel nicht rasch, und meist auch nur in größerer Entfernung, erreicht werden kann.

Medikamentöse Therapie

Eine empirisch fundierte Medikation für Trauma-Folgestörungen gibt es nicht. Medikamentös behandelt werden können nur bestimmte Symptome des Verlaufs einer Trauma-Folgestörung, z. B. Schlaflosigkeit, innere Unruhe, Agitiertheit, Schmerzsyndrome, akute Angstzustände und Verfolgungsgedanken. Welche Substanzen hier sinnvoll eingesetzt werden können, bedarf sicherlich einer gewissen Erfahrung. Dabei muss bedacht werden, dass Menschen mit schweren Trauma-Folgestörungen häufig in unerwarteter Weise auf Medikamente reagieren. Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Behandlung mit Minimaldosierung zu beginnen. In der Praxis ist die Regulation des Schlafrhythmus besonders bedeutsam, wobei auch die psychovegetative Übererregbarkeit mit beeinflusst wird. Als hilfreiche Medikation hat sich m. E. Promethazin bewährt, beginnend in niedriger Dosierung. Die häufig verordneten Antidepressiva (z. B. Mirtazapin) weisen in diesem Zusammenhang wenig antidepressive Wirksamkeit und oft unzureichende sedierende Wirkung auf. Ebenfalls häufig verordnet werden Neuroleptika (z. B. Risperidon), was aber bei traumatisierten Menschen oft zu einer zusätzlichen Verunsicherung ihrer Wirklichkeitswahrnehmung führt. Die Gabe von Tranquilizern vom Benzodiazepin-Typ schadet oft nicht, manchmal nützt sie, manchmal kann sie eine Verstärkung der Symptomatik zur Folge haben.

Was kann der Hausarzt leisten?

Eine zusätzliche Delegation an lokale Betreuungsgruppen ist stets sinnvoll. Bei erheblichen sozialen Konflikten kann es zweckmäßig sein, diesbezüglich eine Beratungsstelle, ggf. auch das Jugendamt, einzuschalten. Der Hausarzt selbst sollte sich auf die körperliche Symptomatik und eine differenzierte tiefergehende Diagnostik konzentrieren. Bei der Frage, ob eine spezifische psychiatrische und/oder psychotherapeutische Behandlung erforderlich wäre, muss bedacht werden, dass für einen traumatisierten Flüchtling zuallererst eine tragfähige therapeutische Beziehung notwendig ist und eine spezialisierte Behandlung erst in zweiter Linie wichtig wird. Die Betreuung in psychiatrischen Praxen ist, soweit die dortige Behandlung überwiegend medikamentös orientiert ist, nicht stabilisierender als eine hausärztliche Behandlung. Wichtig ist jedoch, eine Weitervermittlung in die Wege zu leiten, wenn es zu bedrohlichen Situationen, z. B. aufgrund familiärer Konflikte, oder Selbstgefährdung kommt. Hierfür ist es sinnvoll, im Laufe der Zeit ein eigenes Netzwerk zu entwickeln, wo man die möglichen weiteren Ansprechpartner kennt.

Eine klinische Behandlung ist für traumatisierte Menschen immer eine zusätzliche Belastung. Ein traumatisierter Mensch wird dort eher weiter geschädigt. Falls es sich nicht wirklich um einen akuten Notfall handelt, empfiehlt sich die bedachte Planung einer geeigneten stationären Aufnahme, mit einem Vorgespräch des Betroffenen in der Klinik. Dabei ist entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz zumeist eine Genehmigung des jeweiligen Kreissozialamtes erforderlich.

Zurück zur Fallgeschichte: Hier wurde vom Hausarzt wegen der Bewusstlosigkeiten eine neurologische Klinik eingeschaltet, wo die Differenzialdiagnose einer entweder dissoziativen oder epileptischen oder vasovagalen Bewusstseinsstörung gestellt wurde. Danach folgte die Überweisung an einen psychiatrischen Kollegen, bei dem eine depressive Störung sowie eine Angststörung diagnostiziert wurde, verbunden mit der Verordnung eines Antidepressivums. Internistisch konnte eine kardiale Ursache für die Bewusstseins-

ausfälle ausgeschlossen werden. Eine psychotraumatologische Untersuchung ergab, dass die Beschwerden von Frau X mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer dissoziativ und angstbetont verlaufenden Trauma-Folgestörung entstanden waren. Hinsichtlich des von der Frau gewünschten, vom Mann aber abgelehnten Schwangerschaftsabbruchs fand sich keine Lösung. Insgesamt ließ sich das Befinden von Frau X jedoch durch die Möglichkeit, über ihre traumatischen Erfahrungen und die damit verbundenen Konflikte zu sprechen, unter Mithilfe schlaffördernder Medikation deutlich stabilisieren.

Interessenkonflikte: Der Autor hat keine deklariert.

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2016; 38 (12) Seite 52-54