„Vorsorge ist besser als Heilen.“ Dieser uralte Spruch steckt tief in uns drin. Es ist ja auch nachvollziehbar, dass wir Ärzte unseren Patienten schwer zu ertragende Verläufe maligner Erkrankungen ersparen wollen. Und unsere Patienten wünschen sich eine Krebsvorsorge im Sinn einer Versicherung, durch die sie sich gegen die Erkrankung schützen können. Doch können die vorhandenen Vorsorge- oder Früherkennungsmaßnahmen diesem Wunsch tatsächlich gerecht werden? Mit dieser Frage befasst sich Dr. med. Günther Egidi in seinem Seminar auf der practica 2013.

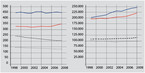

Wie häufig ist denn Krebs in Deutschland? Viele Schlagzeilen suggerieren uns ja nahezu eine Epidemie. Ein Blick auf die Internet-Seite des Robert Koch-Institutes zeigt uns dieses Bild (Abb. 1):

In Bezug auf eine bestimmte Altersgruppe (der linke Teil der Abbildung), d. h. beispielsweise alle 60- oder 70-Jährigen, bleibt die Krebshäufigkeit bei Männern konstant, bei Frauen nimmt sie leicht zu. Man vermutet, dass dies eine Folge des veränderten Rauchverhaltens bei den Frauen ist. Gleichzeitig ist die Krebs-Sterblichkeit (gestrichelte Linien) bei Männern um ca. 20 % und bei Frauen von einem niedrigeren Niveau aus leicht gesunken. Der rechte Teil der Abbildung zeigt eine deutlich ansteigende Inzidenz. Diese illustriert aber nur die Alterung der Bevölkerung: Krebs-Fälle nehmen in Deutschland absolut zu, weil mehr Menschen in ein so hohes Alter kommen, dass sie noch eine Krebserkrankung erleben. Mit anderen Worten: Für Alarmismus besteht keinerlei Grund.

Hat die Krebsvorsorge schon gewirkt?

Könnte es denn sein, dass der Rückgang bei der Krebssterblichkeit bereits Ergebnis unserer Bemühungen um Krebsvorsorge ist? Zunächst zum Begriff: Eine Krebsvorsorge als Schutz vor der Entwicklung von Krebs gibt es nur bei den beiden Tumorarten Zervix- und Kolon-Karzinom, bei denen Vorformen von Krebs entdeckt und behandelt werden können.

Am Gebärmutterhals-Krebs starben 2008 noch 1 600 Frauen. Die Früherkennungs-Untersuchung wurde nie im kontrollierten Vergleich untersucht, sie scheint aber effektiv zu sein. Man schätzt, dass je nach Alter zwischen 500 und 8 000 Frauen zur Krebsvorsorge gehen müssen, um einen Todesfall an diesem Krebs verhindern zu können. Mit anderen Worten: 499 bis 7 999 gehen umsonst hin.

Und nicht nur das: Auf eine Krebserkrankung kommen je nach Alter zwischen 8 und 70 Konisationen. Bislang haben wir in Deutschland kein systematisches Screening auf Zervix-Karzinom – die Frauen mit dem höchsten Risiko (schlechter Sozialstatus, häufig wechselnde Geschlechtspartner) zeigen eine niedrige Teilnahmerate. Ärztinnen und Ärzte, die mindestens ein halbes Jahr in der Gynäkologie gearbeitet haben, dürfen dafür die GOP 01735 abrechnen. Die DEGAM hat zu diesem Thema eine Patientinnen-Information entwickelt: www.degam-patienteninfo.de/index.php?id=906.

Was bringt die präventive Koloskopie?

An der präventiven Koloskopie nehmen bislang nur 2 – 3 % der anspruchsberechtigten Bevölkerung teil. Bislang ist überhaupt noch nicht berechnet worden, ob das deutsche Gesundheitswesen ein systematisches Screening überhaupt leisten könnte. Schon jetzt ist zu beobachten, dass viele Gastroenterologen aus Abrechnungsgründen kranke Patienten nicht mehr bevorzugt vor Screening-Patienten behandeln, wenn ihr RLV erschöpft ist – das ist ein Schaden des Screenings.

Der Netto-Nutzen der Koloskopie ist bislang nicht untersucht worden, die Einführung erfolgte unter anderem auf Druck zahlungskräftiger Prominenter, die in ihrer Familie einen Todesfall durch Darmkrebs zu beklagen hatten. Auf 323 Untersuchungen kommt immerhin eine schwere Komplikation. Eine Sigmoidoskopie, die mit zehnfach weniger Komplikationen behaftet ist und für deren Nutzen hinsichtlich der krankheitsbezogenen Mortalität es inzwischen Belege gibt, wird kaum durchgeführt. Der in den Hausarztpraxen verwendete Okkultblut-Test im Stuhl wird nur bei 16 % der Anspruchsberechtigten durchgeführt. Seine Sensitivität ist mit 7 – 38 % schlecht. Trotzdem ist für den Stuhltest (mit ggf. weiterführenden Untersuchungen und Therapie) eine Senkung der Darmkrebs-Wahrscheinlichkeit nachgewiesen: 1 173 Personen müssen zehn Jahre lang den Test mitmachen, damit eine weniger am Darmkrebs stirbt.

Vorreiter beim Hautkrebs-Screening

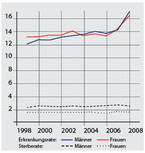

An dieser Stelle verlassen wir den Bereich der Krebsvorsorge und betreten den der Krebs(früh-)erkennung. Deutschland ist weltweit das erste Land, das eine systematische Früherkennung des Hautkrebses eingeführt hat. Nicht einmal Australien, wo durch das Ozonloch über der Antarktis das Sterberisiko am Melanom um ein Vielfaches höher ist, konnte sich dazu entschließen. Grund für die Einführung einer Früherkennung war, wie die Abbildung 2 zeigt, jedenfalls nicht eine Zunahme der Sterblichkeit: Bei deutlich ansteigender Erkennungsrate bleibt die Sterblichkeit konstant. Der mögliche Schaden: Es müssen erheblich mehr Biopsien entnommen werden, als Melanom-Todesfälle verhindert werden (Übertherapie).

Und von einem Screening kann bei der völlig unsystematischen Inanspruchnahme keine Rede sein. Gäbe es tatsächlich ein Screening, müsste jeder Hausarzt, jede Hausärztin täglich mindestens 75 Minuten nach einem Hautkrebs suchen – und dies in einer Situation, wo die deutschen Hausärzte ohnehin unter der weltweit höchsten Dichte an Arzt-Patient-Kontakten leiden. Der Schaden eines Screenings besteht also darin, dass man anderen, kranken Patienten Zeit wegnimmt. De facto bleibt den Hausärzten nur eine der Strategien: Die Haut eher oberflächlich zu betrachten, ohne richtig hinzuschauen – oder sich auf Personen mit besonders hohem Risiko zu konzentrieren.

PSA-Bestimmung nur mit Patientenaufklärung

Der häufigste Krebs bei Männern ist das Prostatakarzinom. Zum Nutzen der in Deutschland fälschlicherweise als „Krebsvorsorge“ bezeichneten rektalen Tastuntersuchung gibt es kaum Belege. Wenn überhaupt, ist die Bestimmung des PSA (Prostata-spezifisches Antigen) in der Lage, einen Prostatakrebs einigermaßen zuverlässig zu erkennen. Der entsprechende Nutzen für die Betroffenen ist unklar. Ein Cochrane-Review fand überhaupt keinen Nutzen, sondern nur Schaden durch ein PSA-Screening. Eine große europäische Studie fand einen Nutzen – 1 400 Männer müssten eine PSA-Bestimmung bekommen, um einen Todesfall durch Prostata-Ca zu verhindern – bei gleichbleibender Gesamtsterblichkeit. 47 Männer müssten operiert bzw. bestrahlt werden. Das heißt, 46 von 47 Männern werden umsonst behandelt – bei einer weit über 50 %igen Wahrscheinlichkeit, durch die Behandlung impotent und/oder inkontinent zu werden. Eine PSA-Bestimmung ohne entsprechende Aufklärung der Männer ist Körperverletzung! Eine kurze Handlungsempfehlung der DEGAM zur Beratung zum PSA-Screening findet man unter http://leitlinien.degam.de/index.php?id=1246 .

Plädoyer für eine ethische Beratung

Zusammenfassend kann zum Thema Krebsfrüherkennung festgehalten werden:

- Jedes Screening schadet (auch) – es ist wichtig, dies dem manchmal blinden Glauben an den Nutzen von Prävention/Früherkennung entgegenzuhalten.

- Der Nutzen der Krebsfrüherkennung wird meist gravierend überschätzt. Grob verallgemeinert profitiert maximal eine von 1 000 teilnehmenden Personen.

- Krebsfrüherkennung sollte nur durchgeführt werden, wenn die Patienten eine deutlich über zehn Jahre liegende Lebenserwartung haben.

- Kein Verfahren zur Krebsfrüherkennung konnte bislang zu einer Senkung der Gesamtsterblichkeit beitragen: Man lebt nicht länger – wenn man nicht am Krebs stirbt, dann an einer anderen Ursache.

- Angesichts des geringen Nutzens von Krebsfrüherkennung ist jede Form, Patienten zu drängen und nicht offen zu beraten, unethisch und damit unärztlich.

- Für besser gesicherte Verfahren der Krebsfrüherkennung wie das Okkultblut-Screening und den Zervix-Abstrich sollten systematische Verfahren – evtl. auch nicht unbedingt in den Arztpraxen – eingeführt werden, um die Teilnahmequoten – das Einverständnis der Patienten vorausgesetzt – zu erhöhen (Erinnerungs-Anrufe, Reminder-Funktionen).

Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2014; 36 (1) Seite 62-64